Nel gelido marzo del 1867, mentre l’Europa assisteva alla nascita di una nuova potenza industriale oltre Atlantico, nelle stanze del potere di San Pietroburgo si consumava una delle più colossali transazioni territoriali della storia moderna. Lo zar Alessandro II, ancora segnato dalle ferite della disastrosa Guerra di Crimea che aveva umiliato l’Impero davanti all’Europa intera, si apprestava a cedere agli Stati Uniti d’America l’ultimo lembo di terra russa nel continente nordamericano: l’Alaska.

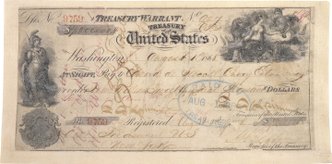

La mattina del 30 marzo, dopo una notte di frenetici negoziati che si protrassero fino alle prime luci dell’alba, il Segretario di Stato americano William H. Seward e il diplomatico russo Eduard de Stoeckl apposero le loro firme su un documento che avrebbe cambiato per sempre i destini geopolitici del mondo. Per la somma di 7,2 milioni di dollari, equivalenti a poco più di quattro centesimi per ettaro, l’Impero russo cedeva agli Stati Uniti un territorio vastissimo quanto cinque volte l’Italia: oltre 1,5 milioni di chilometri quadrati di terre selvagge, ghiacciai eterni e risorse naturali ancora inesplorate.

La presenza russa in Alaska affondava le sue radici nella metà del Settecento, quando l’audace esploratore danese Vitus Bering, al servizio dello zar Pietro il Grande, aveva attraversato per primo le acque gelide dello stretto che oggi porta il suo nome. Era il 1741 quando Bering raggiunse la terraferma nordamericana, aprendo la strada a una colonizzazione che si sarebbe rivelata tanto ambiziosa quanto precaria. Nel 1799, lo zar Paolo I fondò la Compagnia Russo-Americana, concedendole il monopolio assoluto del commercio delle pregiate pellicce di orso, bisonte e caribù, oltre agli straordinari profitti derivanti dalla ricerca dell’oro.

La società commerciale prosperò inizialmente, stabilendo persino un avamposto a Fort Ross, appena a nord della californiana San Francisco, dove i mercanti russi scambiavano pellicce con i coloni spagnoli e americani. Tuttavia, la presenza russa in Alaska rimase sempre fragile e marginale: nel 1867, meno di mille russi risiedevano stabilmente nel territorio, mentre la maggior parte della forza lavoro era costituita da nativi e creoli, spesso sottoposti a condizioni di lavoro che ricordavano pericolosamente la servitù della gleba.

La decisione di cedere l’Alaska maturò in un contesto di profonda crisi per l’Impero russo. La Guerra di Crimea del 1853-1856 aveva inflitto alla Russia una sconfitta umiliante, costringendo il governo zarista a ripensare completamente le proprie priorità strategiche. Il Trattato di Parigi del 1856 aveva demilitarizzato il Mar Nero e privato la Russia del controllo sui cristiani ortodossi dell’Impero ottomano, mentre le casse dello Stato versavano in condizioni disastrose.

In questo scenario di crisi, Alessandro II lanciò una serie di riforme epocali, culminate nel 1861 con l’abolizione della servitù della gleba, che liberò oltre 38 milioni di contadini russi. Le risorse militari e finanziarie dell’Impero dovevano essere concentrate sul versante europeo, dove si giocava il vero futuro della Russia. L’Alaska, con i suoi costi di approvvigionamento proibitivi e la sua popolazione sparuta, era diventata un peso insostenibile per le finanze imperiali.

Le preoccupazioni strategiche erano altrettanto pressanti. L’Impero britannico, padrone del vicino Canada e storico nemico della Russia, rappresentava una minaccia costante per i possedimenti russi in Alaska. Gli strateghi zaristi temevano che, in caso di nuovo conflitto, la Gran Bretagna avrebbe facilmente conquistato il territorio senza che la Russia potesse opporre una resistenza efficace. Meglio cedere l’Alaska agli Stati Uniti, una potenza ancora relativamente debole e geograficamente lontana dall’Europa, piuttosto che rischiare di perderla senza compenso nelle mani britanniche.

I negoziati tra Seward e de Stoeckl si rivelarono un capolavoro di diplomazia pragmatica. Il russo aveva inizialmente chiesto 10 milioni di dollari, mentre l’americano ne offriva solo 5. L’accordo finale di 7,2 milioni (circa 130 milioni di dollari di oggi) rappresentò un compromesso che soddisfece entrambe le parti: per la Russia significava liberarsi di un territorio costoso e ingestibile, per gli Stati Uniti rappresentava un’occasione irripetibile di espansione continentale a un prezzo irrisorio.

L’opinione pubblica americana accolse inizialmente la notizia con scetticismo e persino derisione. I giornali del tempo definirono l’acquisto “la follia di Seward”, mentre altri parlarono sarcasticamente della “ghiacciaia di Seward” o dello “zoo degli orsi polari di Andrew Johnson”, il presidente allora in carica. Il New York World si fece portavoce del malcontento popolare, descrivendo l’Alaska come “un mondo selvaggio e gelato” privo di qualsiasi valore economico.

La cerimonia di passaggio, svoltasi il 18 ottobre 1867 nella capitale Sitka, assunse toni quasi teatrali che sembravano prefigurare i futuri rapporti tra le due nazioni. Alle 15:30, mentre 150 soldati russi in uniformi scure bordate di rosso si schieravano di fronte alla casa del governatore, 200 soldati americani marciarono su per la collina. Quando giunse il momento di ammainare la bandiera russa per issare quella americana, l’effigie con l’aquila imperiale si impigliò drammaticamente nel pennone, come se volesse aggrapparsi all’Alaska con i suoi artigli. Dopo alcuni strattoni imbarazzanti, la bandiera cadde sulle punte delle baionette russe, venendo letteralmente infilzata, provocando lo svenimento della moglie del principe Maksutov, ultimo governatore russo dell’Alaska.

Da quel momento simbolico, la storia dell’Alaska cambiò rotta definitivamente. Il territorio rimase sotto controllo militare americano fino al 1877, per poi essere governato da diverse autorità civili e militari, testimonianza della complessità amministrativa che ancora oggi caratterizza la politica interna statunitense. La maggior parte dei russi rimasti non erano residenti permanenti e tornarono in patria, mentre a coloro che rimasero fu concessa la possibilità di richiedere la cittadinanza americana entro tre anni.

Solo nel 1884 l’Alaska divenne un distretto, e dovettero trascorrere quasi un secolo prima che, il 3 gennaio 1959, fosse ammessa nell’Unione come 49° Stato. Nel frattempo, la scoperta dei giacimenti auriferi di Nome negli anni Novanta dell’Ottocento e, soprattutto, la scoperta nel 1968 del più grande giacimento di petrolio del Nordamerica avrebbero dimostrato quanto lungimirante fosse stata l’intuizione di Seward. Prima di chiunque altro, il Segretario di Stato americano aveva compreso l’importanza strategica della rotta artica, destinata a guidare i destini delle due potenze anche nel futuro.

Oggi, mentre le tensioni geopolitiche tra Russia e Stati Uniti si acuiscono nuovamente nell’Artico, quella transazione del 1867 appare come uno spartiacque nella storia delle relazioni internazionali. L’acquisto dell’Alaska permise agli Stati Uniti di diventare una potenza non solo continentale ma anche oceanica, con accesso privilegiato sia all’Atlantico che al Pacifico. Per la Russia, invece, quella cessione rappresentò l’ultimo atto di un’epoca, la fine del sogno imperiale americano che aveva alimentato le ambizioni zariste per oltre un secolo. Una lezione di geopolitica scritta nel ghiaccio, che ancora oggi risuona negli equilibri mondiali. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!