Il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei ha raggiunto dimensioni eccezionali nell’ultimo ventennio, con un sollevamento del suolo che ha toccato quota 150 centimetri nella zona di massima deformazione presso il Rione Terra di Pozzuoli. I dati emergono dall’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che documenta l’evoluzione costante di questa crisi bradisismica iniziata nel 2005 e tuttora in corso.

L’attuale fase di sollevamento ha assunto caratteristiche inedite rispetto alle precedenti crisi bradisismiche che hanno caratterizzato l’area flegrea negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. La stazione di monitoraggio GPS del Rione Terra, installata dall’Osservatorio Vesuviano, ha registrato un incremento verticale del terreno di circa 1,5 metri dalla ripresa del fenomeno, con un’accelerazione particolarmente marcata dal 2018. Nel solo periodo compreso tra aprile e agosto 2025, la velocità media di sollevamento si è attestata sui 15 millimetri mensili, valore che testimonia la costante dinamica deformativa del sistema vulcanico.

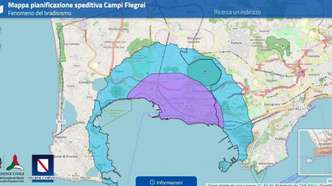

Il monitoraggio scientifico condotto dall’INGV attraverso una rete di 35 stazioni permanenti distribuite sul territorio e in ambiente marino ha consentito di documentare con precisione millimetrica l’evoluzione del fenomeno. La zona di massima deformazione si concentra nell’area del Rione Terra puteolano, dove il sollevamento raggiunge i valori più elevati per poi diminuire progressivamente allontanandosi dal centro della caldera. Questo pattern deformativo suggerisce la presenza di una sorgente di pressione localizzata nel sottosuolo che spinge verso l’alto la superficie terrestre secondo un modello già osservato in altre caldere vulcaniche mondiali.

La correlazione tra il sollevamento del suolo e l’attività sismica rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’attuale crisi bradisismica. Nell’ultima settimana di monitoraggio, dal 18 al 24 agosto 2025, sono stati localizzati 61 terremoti con magnitudo superiore a zero, di cui il più intenso ha raggiunto magnitudo 2.4. L’incremento della frequenza sismica è direttamente proporzionale alla velocità di deformazione del suolo, con epicentri concentrati prevalentemente tra Pozzuoli, Agnano, l’area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e il Golfo di Pozzuoli, a profondità comprese nei primi tre chilometri della crosta terrestre.

Le caratteristiche peculiari dell’attuale crisi bradisismica emergono dal confronto con i precedenti episodi di sollevamento che hanno interessato i Campi Flegrei. La crisi del 1969-1972 e quella del 1982-1984, che portarono a un sollevamento complessivo di oltre tre metri e causarono l’evacuazione parziale di Pozzuoli, si svilupparono in tempi relativamente brevi. L’attuale fenomeno, invece, si protrae da due decenni con un andamento più graduale ma costante, caratterizzato da accelerazioni e rallentamenti che riflettono le complesse dinamiche del sistema vulcanico sotterraneo.

La composizione geochimica delle emissioni fumaroliche monitorate nelle aree di Pisciarelli e Solfatara fornisce ulteriori elementi per la comprensione dei processi in atto. Le temperature registrate si mantengono stabilmente intorno ai 94-96 gradi Celsius, valori prossimi alla condensazione del fluido fumarolico, mentre i flussi di anidride carbonica dal suolo mostrano moderate variazioni che confermano l’attività del sistema idrotermale profondo.

I dati interferometrici satellitari e le misurazioni GPS hanno permesso di ricostruire dettagliatamente l’evoluzione temporale del sollevamento, evidenziando come la velocità di deformazione abbia subito significative variazioni nel corso degli anni. Dal 2005 al 2011, il fenomeno ha mostrato un andamento moderato, con incrementi dell’ordine di pochi millimetri mensili. Dal 2011 in poi si è registrata un’accelerazione progressiva, culminata negli ultimi anni con velocità di sollevamento che hanno raggiunto punte di 30 millimetri mensili durante i periodi di maggiore attività.

Le implicazioni scientifiche di questo prolungato episodio bradisisimico sono oggetto di intenso dibattito nella comunità vulcanologica internazionale. L’attuale crisi presenta caratteristiche inedite rispetto ai modelli storici conosciuti, suggerendo un’evoluzione del sistema vulcanico verso configurazioni mai sperimentate dopo l’ultima eruzione di Monte Nuovo del 1538. La persistenza del fenomeno per un periodo così prolungato pone interrogativi sulla natura delle sorgenti di pressione profonde e sui meccanismi che regolano la risalita di fluidi magmatici o idrotermali verso la superficie.

La rete di monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano, operativa 24 ore su 24, continua a registrare l’evoluzione dei parametri geofisici e geochimici che caratterizzano l’attività della caldera flegrea. I bollettini settimanali e mensili prodotti dall’INGV costituiscono il principale strumento di informazione scientifica per le autorità di protezione civile e per la popolazione residente nelle aree interessate dal fenomeno. L’approccio multidisciplinare adottato nel monitoraggio integra dati sismologici, geodetici, vulcanologici e geochimici per fornire un quadro completo dell’evoluzione del sistema vulcanico.

Nonostante l’intensificarsi del bradisismo e la presenza di segnali di attività vulcanica, il livello di allerta per i Campi Flegrei rimane classificato come giallo secondo la scala adottata dalla protezione civile. Questa valutazione, confermata dalla Commissione Nazionale Grandi Rischi, si basa sull’assenza di evidenze dirette di risalita magmatica imminente, pur riconoscendo la presenza di magma in profondità quale causa scatenante dell’attuale crisi. Le autorità competenti mantengono alta l’attenzione sul fenomeno attraverso il potenziamento delle attività di monitoraggio e la predisposizione di piani di emergenza aggiornati per fronteggiare eventuali evoluzioni della situazione vulcanica. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!