Titolo:

La Sindone non fu stesa su un corpo, ma su una scultura

Testo:

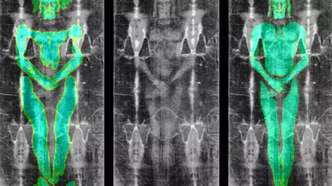

Una simulazione tridimensionale pubblicata sulla prestigiosa rivista Archaeometry conferma l’ipotesi che la Sacra Sindone, conservata nel Duomo di Torino, sia il risultato di un artefatto medievale creato attraverso un tessuto di lino steso non su un corpo umano, bensì su una scultura a bassorilievo. La ricerca, condotta dall’esperto brasiliano Cicero Moraes, noto a livello internazionale per le sue accurate ricostruzioni tridimensionali di personaggi storici, riaccende il dibattito scientifico intorno alla reliquia più controversa della Cristianità.

Moraes, designer specializzato in modellazione tridimensionale che ha ricostruito volti di figure storiche come Sant’Antonio di Padova e Francesco Petrarca, ha utilizzato sofisticate tecniche di simulazione 3D per analizzare le modalità con cui l’immagine potrebbe essersi formata sul telo sindonico. Il ricercatore ha messo a confronto due scenari distinti mediante strumenti avanzati di modellazione digitale: nel primo caso, un lenzuolo virtuale veniva drappeggiato su un corpo umano ricostruito digitalmente, mentre nel secondo scenario lo stesso tessuto veniva posizionato su una superficie scolpita a bassorilievo.

I risultati della simulazione si sono rivelati inequivocabili e hanno dimostrato che soltanto il secondo scenario riproduce in modo quasi perfetto l’immagine visibile sulla Sindone di Torino, mentre il contatto con un corpo tridimensionale umano avrebbe causato distorsioni significative nell’immagine impressa. Come ha spiegato Moraes al sito scientifico Live Science, l’immagine sulla Sindone risulta molto più coerente con una matrice a bassorilievo che potrebbe essere stata realizzata utilizzando materiali come legno, pietra o metallo, successivamente pigmentata o riscaldata nelle sole aree di contatto per produrre l’impronta osservata sul tessuto.

L’interpretazione dello studioso brasiliano trova sostegno nel parere di Andrea Nicolotti, docente di Storia del Cristianesimo presso l’Università di Torino, che tuttavia precisa come questa ipotesi non rappresenti una novità assoluta nel panorama degli studi sindonologici. Nicolotti ricorda infatti che da almeno quattro secoli è noto agli studiosi che l’immagine corporea sulla Sindone non può essere stata creata da un contatto diretto con un corpo tridimensionale, sottolineando come la ricerca di Moraes confermi scientificamente conclusioni già raggiunte in passato attraverso altre metodologie di indagine.

Questa ulteriore evidenza scientifica si aggiunge alle ben note analisi condotte con il metodo del carbonio-14 nel 1988, che collocarono la realizzazione del telo in un periodo compreso tra il 1260 e il 1390 dopo Cristo, compatibile con le prime testimonianze storiche documentate dell’esistenza della Sindone. I tre laboratori coinvolti – Oxford, Tucson e Zurigo – erano giunti alle medesime conclusioni attraverso analisi indipendenti, stabilendo con un livello di confidenza del 95% che il lenzuolo risale all’epoca medievale.

La datazione radiocarbonica del 1988, annunciata il 13 ottobre dal cardinale Anastasio Alberto Ballestrero durante una conferenza stampa che ebbe grande risonanza mediatica, aveva già rafforzato l’idea che la Sindone fosse un manufatto medievale piuttosto che l’autentico sudario di Gesù Cristo. Nonostante le obiezioni avanzate negli anni successivi dai sostenitori dell’autenticità del telo, la comunità scientifica ha generalmente accettato i risultati di quella datazione, considerandoli metodologicamente corretti e attendibili.

Il nuovo studio di Moraes, pubblicato su Archaeometry – rivista scientifica di riferimento per gli studi di archeometria e scienze applicate ai beni culturali – aggiunge un ulteriore elemento di conferma all’ipotesi dell’origine medievale della Sindone attraverso l’uso di tecnologie digitali all’avanguardia. La simulazione tridimensionale ha permesso di testare in modo rigoroso e replicabile le diverse ipotesi sulla formazione dell’immagine, fornendo evidenze quantitative a supporto della teoria del bassorilievo.

Secondo il ricercatore brasiliano, che ha acquisito notorietà internazionale per le sue ricostruzioni forensi e ha ottenuto il riconoscimento del Guinness World Records per la prima protesi di guscio di tartaruga realizzata con stampante 3D, la matrice utilizzata per creare l’immagine sindonenca avrebbe potuto essere costruita con tecniche artistiche disponibili nell’epoca medievale. L’ipotesi del bassorilievo spiegherebbe inoltre le caratteristiche peculiari dell’immagine, come la sua regolarità, le proporzioni anatomicamente corrette e l’assenza delle distorsioni tipiche che si verificano quando un tessuto aderisce a un corpo reale.

La ricerca si inserisce nel più ampio dibattito scientifico sulla Sindone che ha visto nel corso dei decenni l’applicazione di numerose metodologie di indagine, dalla fotografia alle analisi spettroscopiche, dagli studi anatomici alle simulazioni digitali. Mentre i sostenitori dell’autenticità continuano a proporre spiegazioni alternative per la formazione dell’immagine, spesso invocando processi fisici o chimici non ancora completamente compresi, la comunità scientifica mainstream tende a privilegiare interpretazioni basate su processi noti e riproducibili.

L’approccio metodologico adottato da Moraes rappresenta un esempio di come le moderne tecnologie digitali possano contribuire alla risoluzione di enigmi storici e archeologici, permettendo di testare ipotesi alternative attraverso simulazioni controllate e replicabili. La possibilità di creare modelli virtuali accurati e di sottoporre le diverse teorie a verifiche quantitative offre agli studiosi strumenti sempre più raffinati per l’analisi di reperti controversi come la Sindone di Torino.

Il dibattito sull’origine e l’autenticità della Sindone continua a dividere il mondo scientifico e religioso, alimentando discussioni che vanno oltre gli aspetti puramente tecnici per toccare questioni di fede, tradizione e identità culturale. Mentre la Chiesa cattolica ha adottato una posizione di prudente apertura, riconoscendo il valore spirituale e devozionale del telo indipendentemente dalla sua origine storica, la ricerca scientifica prosegue nel tentativo di fornire risposte definitive sui meccanismi di formazione dell’immagine e sulla datazione del reperto, contribuendo ad arricchire la comprensione di uno dei manufatti più studiati e discussi della storia umana. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!