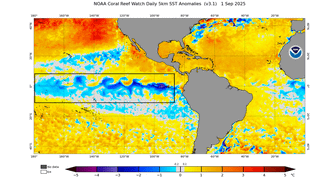

Con l’estate meteorologica ormai agli sgoccioli, l’attenzione degli esperti si concentra su un cambiamento di scala planetaria: l’avvento di La Niña. Secondo i più recenti aggiornamenti della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’anomalo raffreddamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale – segnale distintivo del fenomeno – è già in corso. Le mappe oceaniche mostrano chiaramente l’instaurarsi di una vasta area con temperature inferiori alla media: è il preludio ufficiale alla transizione verso una fase fredda del ciclo ENSO, acronimo di El Niño–Southern Oscillation, il complesso sistema di interazioni tra oceano e atmosfera che regola buona parte della circolazione atmosferica globale.

La Niña non è un evento meteorologico occasionale: è un’anomalia climatica ciclica che, pur originandosi nelle acque del Pacifico tropicale, ha impatti globali. Rispetto al suo “opposto”, El Niño – che nel 2024 ha contribuito a rendere l’anno il più caldo mai registrato – La Niña tende a raffreddare le temperature medie globali, ma questo non significa che i suoi effetti siano meno intensi. Tutt’altro: in alcune aree del mondo può innescare eventi meteorologici estremi, dalla siccità prolungata alle piogge torrenziali, a seconda della latitudine e delle dinamiche atmosferiche regionali.

L’impatto principale si osserva nel Sud-Est asiatico, in Brasile, Australia e in alcune aree dell’Africa, dove La Niña rafforza le precipitazioni monsoniche, causando spesso inondazioni catastrofiche. Allo stesso tempo, sulle coste occidentali delle Americhe si manifestano fasi di siccità accentuata, mentre negli Stati Uniti la risposta atmosferica è ormai ben documentata: inverni più rigidi e nevosi al Nord, clima più secco e caldo al Sud. L’effetto si estende anche all’attività ciclonica atlantica: La Niña tende a ridurre il wind shear, ovvero i venti in quota che ostacolano la formazione degli uragani, favorendo così una stagione più attiva e potenzialmente distruttiva.

In Europa, e in particolare in Italia, le ripercussioni non sono dirette, ma esistono eccome. La distanza geografica dal Pacifico centrale non impedisce a La Niña di interferire con i pattern atmosferici a grande scala. La chiave è la corrente a getto polare, il flusso d’aria ad alta quota che determina buona parte del clima invernale dell’emisfero settentrionale. Durante gli episodi di La Niña, questa corrente tende a ondularsi maggiormente e a spingersi più a sud rispetto al normale. Il risultato? Maggiore instabilità sull’Europa centro-settentrionale e sulla regione mediterranea, con un rischio aumentato di irruzioni fredde e di episodi di maltempo marcato.

Per l’Italia, le prospettive per l’autunno e l’inverno 2025 sono tutt’altro che scontate. Le proiezioni del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) indicano già un’anomalia positiva delle precipitazioni sull’area mediterranea. Questo implica la possibilità concreta di frequenti perturbazioni e, con esse, il rischio di eventi estremi. I cosiddetti flash floods – alluvioni improvvise che colpiscono aree ristrette con intensità devastante – potrebbero tornare a essere protagonisti tra ottobre e dicembre, specie nelle zone già vulnerabili come la Toscana, la Romagna o le aree montane e costiere del Sud.

Non è possibile attribuire ogni singolo evento meteorologico a La Niña, ma è altrettanto vero che il contesto climatico generale da essa generato funge da cornice amplificatrice. In un periodo di crescente instabilità climatica globale, dove anche gli eventi “naturali” come ENSO interagiscono con l’influenza antropica del riscaldamento globale, ogni elemento deve essere monitorato con estrema attenzione. L’arrivo di La Niña segna dunque l’inizio di una fase più dinamica e potenzialmente critica per il clima dell’emisfero nord, Italia inclusa.Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!