Un’importante svolta nella ricerca genetica legata a uno dei più grandi geni del Rinascimento italiano è stata annunciata ieri: sei individui attualmente in vita sono stati confermati come discendenti di Leonardo da Vinci grazie a sofisticate analisi del DNA. Le indagini hanno rivelato che specifiche porzioni del cromosoma Y, utilizzate per il riconoscimento individuale, coincidono tra questi uomini, confermando così la continuità genetica della linea maschile della famiglia da Vinci attraverso almeno quindici generazioni. Questa scoperta rappresenta un ulteriore significativo passo avanti nella complessa indagine scientifica volta a ricostruire il profilo genetico del maestro nato a Vinci nel 1452.

La scoperta è il frutto di tre decenni di meticolose ricerche genealogiche documentate nel volume “Genìa Da Vinci”, curato dal leonardista Alessandro Vezzosi e dalla storica Agnese Sabato. L’opera ricostruisce un impressionante albero genealogico che risale al 1331, attraversa ventuno generazioni e comprende oltre quattrocento individui legati alla famiglia del celebre artista e inventore. Attraverso un’attenta analisi di fonti storiche e documenti d’archivio, i ricercatori hanno identificato quindici discendenti in linea diretta maschile, parenti attuali del padre di Leonardo, Ser Piero, e del suo fratellastro Domenico Benedetto. Questo approfondito lavoro di ricostruzione storica ha costituito la base indispensabile per la successiva fase di indagine genetica.

Le analisi del DNA sono state condotte sotto la direzione di David Caramelli, presidente del Sistema Museale dell’Università di Firenze e coordinatore del progetto per gli aspetti antropologici e molecolari, con la collaborazione dell’antropologa forense Elena Pilli. Il team ha selezionato sei dei quindici discendenti identificati per sottoporli a specifici test genetici finalizzati all’analisi del cromosoma Y, che viene trasmesso di padre in figlio rimanendo sostanzialmente invariato nel corso delle generazioni. I risultati hanno confermato scientificamente l’esistenza di un patrimonio genetico condiviso, rafforzando l’ipotesi di una continuità biologica all’interno della famiglia da Vinci.

Parallelamente alle indagini sul DNA dei discendenti viventi, un’importante fase del progetto si sta svolgendo nella Chiesa di Santa Croce a Vinci, dove sono stati avviati scavi archeologici nella ricerca di una tomba familiare dei Da Vinci. Le evidenze storiche suggeriscono che in questo luogo potrebbero essere stati sepolti diversi membri della famiglia di Leonardo, tra cui il nonno Antonio, lo zio Francesco e alcuni dei suoi fratellastri: Antonio, Pandolfo e Giovanni. Gli scavi, condotti dagli antropologi Alessandro Riga e Luca Bachechi del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, hanno già portato al recupero di alcuni frammenti ossei potenzialmente riconducibili ai familiari del genio rinascimentale.

Uno dei reperti ossei recuperati, datato con il metodo del radiocarbonio, è stato selezionato per approfondite analisi paleogenomiche. Le indagini preliminari, coordinate dalla ricercatrice Martina Lari, hanno stabilito che il frammento appartiene a un individuo di sesso maschile, la cui età risulta compatibile con quella dei presunti parenti di Leonardo. Il professor Caramelli ha precisato che saranno necessarie ulteriori analisi per determinare se il DNA estratto dal reperto è sufficientemente preservato per consentire confronti significativi con il profilo genetico dei discendenti viventi. Nel caso in cui le condizioni lo permettessero, il prossimo passo sarebbe la comparazione del cromosoma Y estratto dai resti con quello dei sei discendenti identificati.

Il “Leonardo da Vinci DNA Project”, avviato nel 2016, si inserisce in un ambizioso quadro di ricerca internazionale coordinato dalla prestigiosa Rockefeller University e coinvolge istituzioni di primo piano tra cui il J. Craig Venter Institute e l’Università di Firenze. L’iniziativa gode del sostegno finanziario di importanti fondazioni americane come la Achelis and Bodman Foundation di New York e la Richard Lounsbery Foundation di Washington D.C., oltre a diversi partner pubblici e privati che hanno riconosciuto il potenziale scientifico e culturale della ricerca.

Un eventuale esito positivo nel confronto tra il DNA estratto dai resti nella Chiesa di Santa Croce e quello dei discendenti viventi non solo confermerebbe la validità della complessa ricostruzione genealogica effettuata, ma aprirebbe la strada a una nuova fase del progetto: la ricerca di materiale genetico attribuibile direttamente a Leonardo nei suoi manoscritti, nelle sue opere o in eventuali resti attribuiti al maestro. L’elemento chiave di questa ricerca rimane il cromosoma Y, la cui struttura si è mantenuta sostanzialmente invariata nel corso dei secoli, rappresentando quindi un marcatore ideale per tracciare la linea di discendenza maschile.

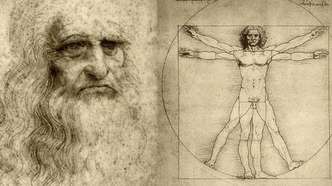

La ricostruzione del profilo genetico di Leonardo da Vinci potrebbe rivelare numerosi aspetti finora sconosciuti della sua costituzione biologica, fornendo informazioni preziose sulla sua celebre mancinità, sulla particolare acutezza della sua percezione visiva, sulle sue abitudini alimentari, su eventuali predisposizioni patologiche e persino sul suo aspetto fisico. Alessandro Vezzosi, uno dei curatori del progetto, ha sottolineato come lo studio del DNA di Leonardo possa potenzialmente svelare le basi biologiche della sua straordinaria genialità e creatività, offrendo nuovi spunti interpretativi sulla sua figura e sulla sua opera.

Questo filone di ricerca rappresenta un esempio affascinante di come le moderne tecniche di indagine genetica possano integrarsi con gli studi storici tradizionali, aprendo prospettive inedite nella comprensione di figure emblematiche del nostro passato. La possibilità di stabilire connessioni biologiche dirette tra Leonardo da Vinci e individui viventi nel XXI secolo costituisce un ponte temporale che attraversa più di cinque secoli di storia umana, dimostrando come l’eredità del genio toscano continui a manifestarsi non solo attraverso il suo immenso lascito artistico e scientifico, ma anche nel patrimonio genetico tramandato attraverso le generazioni. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!