L’applicazione dell’intelligenza artificiale allo studio dei Campi Flegrei ha prodotto una rivoluzione nell’osservazione sismica della celebre caldera vulcanica napoletana. Per la prima volta nella storia della vulcanologia italiana, un sistema di apprendimento automatico ha consentito di identificare oltre cinquantamila eventi sismici nell’arco di tre anni, tracciando una mappa di precisione senza precedenti dell’attività sismica che interessa una delle aree vulcaniche più densamente popolate al mondo.

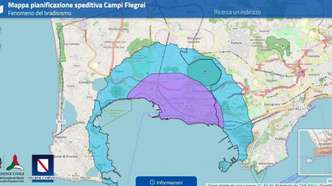

La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Science, rappresenta il risultato di una collaborazione internazionale che ha visto protagonisti il Dipartimento di Geofisica della Doerr School of Sustainability dell’Università di Stanford, l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Lo studio, intitolato “A clearer view of the current phase of unrest at Campi Flegrei Caldera”, offre una visione completamente nuova della fase di inquietudine vulcanica che dal 2005 caratterizza quest’area che comprende la periferia occidentale di Napoli e la città di Pozzuoli, dove vivono oltre mezzo milione di persone.

Il salto tecnologico dell’intelligenza artificiale applicata alla sismologia

Il cuore dell’innovazione risiede nell’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale sviluppate presso l’Università di Stanford e specificamente adattate ai sismogrammi registrati dalle reti di monitoraggio dell’INGV nell’area dei Campi Flegrei. L’algoritmo utilizzato, basato su una rete neurale profonda denominata PhaseNet, era stato originariamente sviluppato nel 2019 dal sismologo Gregory Beroza insieme al suo studente Weiqiang Zhu per il monitoraggio dei terremoti nella California settentrionale.

PhaseNet rappresenta una sofisticata applicazione dell’apprendimento automatico alla sismologia, capace di simulare il funzionamento dei neuroni del cervello umano per riconoscere pattern complessi all’interno dei segnali sismici. La rete neurale è stata addestrata utilizzando il catalogo sismico compilato dall’Osservatorio Vesuviano dal 2000, sfruttando la densa rete sismica che l’ente ha progressivamente potenziato nel corso degli anni proprio in risposta all’incremento dell’attività sismica nella zona.

La capacità dell’algoritmo di identificare terremoti estremamente deboli o che si sovrappongono tra loro ha consentito di quadruplicare il numero di eventi sismici rilevati rispetto all’analisi tradizionale. Mentre i sismologi avevano registrato circa dodicimila terremoti tra il 2022 e la metà del 2025, l’intelligenza artificiale ne ha identificati oltre cinquantamila nello stesso periodo temporale.

La rivelazione del sistema di faglie ad anello

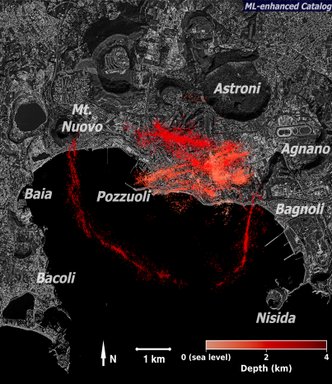

L’analisi condotta attraverso l’intelligenza artificiale ha permesso di identificare con chiarezza inedita la struttura geologica profonda della caldera dei Campi Flegrei. I risultati hanno evidenziato un sistema di faglie ad anello che circonda la zona di sollevamento della caldera, estendendosi sia sulla terraferma che nel Golfo di Napoli. Questa struttura circolare, già ipotizzata dagli studi precedenti ma mai osservata con tale precisione, rappresenta la “firma geologica” caratteristica delle caldere vulcaniche.

All’interno di questo sistema ad anello, la sismicità osservata ha evidenziato per la prima volta sulla terraferma, particolarmente nelle vicinanze di Pozzuoli, delle faglie specifiche e ben definite che convergono sotto il centro della città. La scoperta di queste strutture geologiche assume particolare importanza poiché la loro lunghezza permette di stimare il potenziale sismico dell’area: faglie più lunghe possono generare terremoti di magnitudo superiore.

L’origine tettonica della sismicità flegrea

Una delle scoperte più significative dello studio riguarda l’origine degli eventi sismici che caratterizzano l’attuale fase di inquietudine della caldera. L’analisi ha dimostrato che la quasi totalità dei terremoti ha un’origine tettonica, concentrandosi a profondità inferiori ai quattro chilometri, senza evidenze sismiche di una migrazione significativa di magma. Questa conclusione riveste particolare importanza per la valutazione del rischio vulcanico, poiché esclude nell’immediato fenomeni di risalita magmatica che potrebbero preludere a un’eruzione.

I terremoti identificati dall’intelligenza artificiale si distribuiscono prevalentemente tra Pozzuoli, Agnano, l’area Solfatara-Pisciarelli, Bagnoli e nel Golfo di Pozzuoli, con profondità concentrate nei primi tre chilometri e una profondità massima di circa quattro chilometri. Questa distribuzione spaziale conferma che l’attività sismica è strettamente correlata al fenomeno del bradisismo, il caratteristico sollevamento del suolo che ha interessato la caldera con particolare intensità negli ultimi anni.

Il fenomeno del bradisismo sotto una nuova luce

Il bradisismo che caratterizza i Campi Flegrei appare ora sotto una luce completamente diversa grazie alle nuove evidenze fornite dall’intelligenza artificiale. Il lento sollevamento del suolo, che dal 2005 ha interessato la parte centrale della caldera con un innalzamento di circa centoquaranta centimetri, non risulterebbe direttamente collegato a fenomeni di risalita magmatica, ma piuttosto a complessi processi idrotermali che si sviluppano nelle porzioni superficiali della crosta terrestre.

Secondo le più recenti interpretazioni scientifiche, supportate anche da studi paralleli condotti dall’Università di Stanford, il bradisismo sarebbe causato da un aumento della pressione all’interno di un serbatoio geotermico situato a circa due-quattro chilometri di profondità. Questo serbatoio, alimentato dalle acque meteoriche che si infiltrano dalla Piana Campana, viene riscaldato dai gas rilasciati dal magma profondo, determinando un’espansione dei fluidi e un conseguente aumento della pressione che si traduce nel sollevamento del suolo osservato in superficie.

Implicazioni per la valutazione del rischio sismico

L’identificazione precisa delle faglie attive attraverso l’intelligenza artificiale apre nuove prospettive per una valutazione più accurata della pericolosità sismica nell’area flegrea. Le faglie “illuminate” dall’algoritmo permettono di stimare il loro potenziale in termini di magnitudo: più una faglia è lunga, maggiore è l’intensità del terremoto che può generare. Gli autori dello studio hanno osservato che le faglie responsabili delle scosse più forti verificatesi nel 2023, con magnitudo superiore a quattro, erano già chiaramente visibili nella loro completa estensione prima che questi eventi si verificassero.

La natura superficiale dei terremoti flegresi implica che l’accelerazione al suolo risulta particolarmente intensa in prossimità degli epicentri, diminuendo rapidamente con la distanza. Una conoscenza dettagliata delle faglie consentirebbe quindi di individuare con maggiore precisione le zone a rischio più elevato, orientando gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici e delle infrastrutture.

Gregory Beroza, coautore dello studio e professore di geofisica presso la Stanford Doerr School of Sustainability, ha sottolineato l’importanza operativa della nuova tecnologia: “La sismicità potrebbe cambiare in qualsiasi momento, e questo potrebbe essere l’aspetto più importante dello studio: la capacità di ottenere una visione chiara è ora operativa”. L’INGV ha infatti già integrato l’algoritmo PhaseNet nell’analisi quotidiana dei dati sismici, rendendo disponibile questo strumento per il supporto scientifico e, in ultima istanza, per la risposta pubblica in caso di cambiamenti significativi nell’attività della caldera.

Prospettive future per la gestione del rischio vulcanico

L’applicazione dell’intelligenza artificiale al monitoraggio dei Campi Flegrei rappresenta solo l’inizio di una nuova era nella sorveglianza vulcanica. Il successo del modello suggerisce che tecnologie simili potrebbero essere adattate ad altre regioni vulcaniche dotate di reti di monitoraggio sismico, come Santorini in Grecia, che ha recentemente sperimentato significativi sciami sismici.

La capacità di localizzare rapidamente le sorgenti sismiche durante periodi di intensa attività risulta cruciale per un’efficace risposta di emergenza. Come ha osservato Bill Ellsworth, co-direttore del Stanford Center for Induced and Triggered Seismicity e coautore dello studio: “Queste faglie lunghe suggeriscono che un terremoto nell’ordine di magnitudo cinque non è fuori questione. Sappiamo da tempo che questo è un luogo rischioso, dagli anni Ottanta quando parte della città fu evacuata, e ora stiamo vedendo per la prima volta le strutture geologiche che ne sono responsabili”.

L’integrazione di PhaseNet nell’analisi quotidiana dei dati raccolti dall’Osservatorio Vesuviano potrebbe rivelarsi fondamentale per migliorare la gestione del rischio sismico nella zona flegrea, fornendo agli scienziati e alle autorità di protezione civile strumenti di monitoraggio di precisione mai raggiunti in precedenza. La possibilità di rilevare e analizzare in tempo reale un numero così elevato di eventi sismici rappresenta un salto qualitativo che potrebbe rivoluzionare l’approccio alla prevenzione e alla mitigazione del rischio vulcanico in una delle aree più vulnerabili d’Italia. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!