Uno dei più grandi enigmi archeologici del mondo ha finalmente trovato una risposta scientifica convincente. Gli scienziati hanno confermato attraverso un rigoroso studio basato su modellazione tridimensionale, analisi fisica ed esperimenti sul campo come gli antichi abitanti dell’Isola di Pasqua riuscirono a spostare le colossali statue dei Moai, monumenti di pietra che pesano fino a ottanta tonnellate e raggiungono altezze di dieci metri, attraverso terreni accidentati senza l’ausilio di ruote, animali da traino o tecnologie moderne.

La ricerca, pubblicata nel novembre 2025 sul prestigioso Journal of Archaeological Science dalla Binghamton University e dall’Università dell’Arizona, rappresenta il culmine di oltre dodici anni di indagini condotte dal professor Carl Lipo, antropologo presso la Binghamton University, e dal professor Terry Hunt dell’Università dell’Arizona. Lo studio, intitolato con un tono volutamente assertivo “The walking moai hypothesis: Archaeological evidence, experimental validation, and response to critics”, non solo dimostra la validità della teoria che le statue camminassero letteralmente verso le loro destinazioni finali, ma risponde anche alle numerose critiche sollevate negli anni da altri studiosi che consideravano questa ipotesi implausibile o addirittura pericolosa.

Il team di ricerca ha analizzato sistematicamente 962 statue moai presenti sull’isola, concentrandosi in particolare su 62 esemplari rinvenuti lungo le antiche strade di trasporto che attraversano l’isola di Rapa Nui, come viene chiamata dai suoi abitanti nativi. Attraverso scansioni ad alta risoluzione e la creazione di modelli tridimensionali dettagliati, i ricercatori hanno identificato caratteristiche distintive del design delle statue che ne facilitavano il movimento in posizione verticale: una base larga a forma di D che fornisce stabilità e un basso centro di gravità, e un’inclinazione in avanti compresa tra sei e quindici gradi che sposta il centro di massa leggermente oltre il bordo anteriore della base, creando le condizioni ideali per un movimento oscillante controllato.

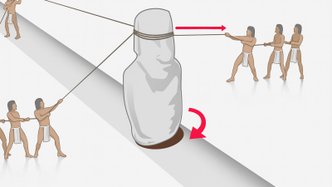

Per validare sperimentalmente la teoria, il gruppo ha costruito una replica di una statua moai del peso di 4,35 tonnellate, rispettando fedelmente le proporzioni e le caratteristiche fisiche degli esemplari originali destinati al trasporto. L’esperimento pratico ha prodotto risultati sorprendenti: con l’impiego di sole diciotto persone dotate di corde legate attorno alla testa e alla base della statua, disposte in due gruppi contrapposti sui lati opposti del monolito, il team è riuscito a far “camminare” la replica per una distanza di cento metri in appena quaranta minuti. Il movimento veniva generato facendo tirare alternativamente i due gruppi sulle corde, creando un’oscillazione ritmica che faceva avanzare la statua con un caratteristico movimento a zig zag, simile alla camminata di un pinguino, sfruttando l’inclinazione anteriore per impedire alla statua di cadere all’indietro durante ogni oscillazione.

Il professor Lipo ha spiegato che una volta avviato il movimento oscillatorio, il trasporto diventa relativamente semplice e le persone coinvolte tirano con un solo braccio, risparmiando energia e muovendosi rapidamente, mentre la parte più complessa e critica dell’intera operazione consiste nell’innescare l’oscillazione iniziale che mette in movimento la massa della statua. La fisica del sistema, secondo i ricercatori, diventa sempre più efficiente man mano che le dimensioni della statua aumentano, rendendo questo metodo non solo possibile ma probabilmente l’unico modo praticabile per spostare i moai più grandi e pesanti attraverso l’isola senza consumare quantità spropositate di risorse umane e materiali.

La teoria del trasporto verticale trova un ulteriore sostegno convincente nell’analisi delle antiche strade di Rapa Nui, infrastrutture ingegneristiche accuratamente progettate che attraversano l’isola collegando la cava principale di Rano Raraku, il vulcano da cui furono estratti circa il novantacinque percento dei moai, alle piattaforme cerimoniali chiamate ahu distribuite lungo la costa. Queste vie di trasporto misurano costantemente circa 4,5 metri di larghezza e presentano una sezione trasversale concava, caratteristiche ideali per stabilizzare le statue durante il loro movimento oscillante e prevenire cadute laterali o sbandamenti che avrebbero potuto danneggiare irreparabilmente i preziosi monumenti. Le evidenze archeologiche mostrano che ogni volta che gli antichi Rapa Nui spostavano una statua, costruivano o modificavano il percorso stradale, e numerose strade si sovrappongono o corrono parallele, suggerendo che i costruttori dedicassero considerevole tempo ed energia alla preparazione e alla manutenzione delle vie di trasporto, considerandole parte integrante del processo di spostamento stesso piuttosto che semplici infrastrutture preesistenti.

L’analisi statistica condotta dai ricercatori sulla distribuzione spaziale dei moai abbandonati lungo le strade ha rivelato che il 65,5 percento di queste statue si trova entro due chilometri dalla cava di Rano Raraku, e la distribuzione complessiva segue un modello di decadimento esponenziale perfettamente compatibile con l’ipotesi di fallimenti nel trasporto dovuti a incidenti meccanici, rotture o perdita di equilibrio durante il movimento oscillante. Questa evidenza contraddice l’ipotesi alternativa che vedeva le statue abbandonate lungo le strade come posizionamenti cerimoniali intenzionali, e i test statistici effettuati rigettano categoricamente tale interpretazione. I moai che giacciono lungo i percorsi presentano inoltre basi significativamente più larghe rispetto alla larghezza delle spalle, caratteristica che li distingue dalle statue che raggiunsero con successo le loro destinazioni finali sugli ahu e che conferma il loro design specifico per il trasporto in posizione verticale.

La ricerca di Lipo e Hunt risponde anche direttamente alle critiche sollevate da studiosi come Jared Diamond, il noto geografo e fisiologo autore del controverso libro “Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed” del 2005, nel quale sostenne che la popolazione di Rapa Nui andò incontro a un collasso ecologico e demografico autoindotto causato dallo sfruttamento eccessivo delle foreste per costruire slitte e rulli di legno necessari al trasporto orizzontale dei moai. Diamond aveva liquidato nel 2012 l’ipotesi del trasporto verticale definendola una “ricetta improbabile per il disastro”, argomentando che far camminare le statue su terreni irregolari avrebbe facilmente portato alla loro rottura. I due ricercatori ribattono che tale critica ignora completamente la fisica del movimento pendolare controllato e le evidenze archeologiche, e che la preferenza di Diamond per il trasporto orizzontale su dispositivi di legno deriva probabilmente dal suo impegno nella narrativa del collasso ecologico piuttosto che da una valutazione obiettiva delle prove disponibili.

La teoria del trasporto verticale non è in realtà una scoperta completamente nuova, ma rappresenta la conferma scientifica rigorosa di ipotesi già avanzate in passato. Nel 1986, l’esploratore norvegese Thor Heyerdahl e l’ingegnere ceco Pavel Pavel condussero un esperimento sul campo riuscendo a far “camminare” un moai di quindici tonnellate utilizzando corde e un gruppo di sedici abitanti locali, dimostrando la fattibilità del metodo. Tuttavia, quell’esperimento fu interrotto prematuramente a causa di danni alla base della statua causati dal movimento oscillante, e molti studiosi conclusero che probabilmente non si trattava del metodo effettivamente utilizzato dagli antichi Rapa Nui. Negli stessi anni, l’archeologo Charles Love sperimentò approcci alternativi, scoprendo che far oscillare una replica di dieci tonnellate risultava instabile oltre poche centinaia di metri, mentre posizionare la statua in verticale su slitte con rulli di legno permetteva a venticinque uomini di spostarla per circa quarantasei metri in due minuti.

La nuova ricerca di Lipo e Hunt si distingue dai tentativi precedenti per il rigore metodologico e l’utilizzo di repliche accuratamente proporzionate che rispettano le caratteristiche specifiche dei moai trovati lungo le strade di trasporto, piuttosto che le statue finali erette sugli ahu che presentano proporzioni leggermente diverse. L’assenza di cavità oculari in tutti i moai trovati lungo le strade, caratteristica invece presente in tutte le statue completate e posizionate sulle piattaforme, conferma che le rifiniture finali venivano eseguite solo dopo che la statua raggiungeva la sua destinazione, e questa evidenza supporta ulteriormente la distinzione funzionale tra statue in trasporto e statue ultimate.

La scoperta celebra l’ingegnosità e l’intelligenza degli antichi abitanti di Rapa Nui, che riuscirono a sviluppare una soluzione tecnologica sofisticata ed efficiente per un problema apparentemente insormontabile, utilizzando esclusivamente le risorse limitate disponibili su un’isola remota e isolata nel cuore dell’Oceano Pacifico. I moai, statue monolitiche scolpite tra il XIII e il XVI secolo nel tufo vulcanico estratto principalmente dalla cava del cratere Rano Raraku, rappresentano antenati divinizzati o capi tribali e avevano la funzione di proteggere e conferire prestigio alle comunità locali, e il loro trasporto e posizionamento costituivano probabilmente eventi di grande significato cerimoniale e sociale. Sull’isola sono stati censiti circa novecento moai in vari stadi di completamento, e oltre trecento piattaforme ahu destinate a ospitarli.

Le dimensioni dei moai variano considerevolmente: l’esemplare completato più grande mai eretto su una piattaforma è Paro, situato presso il complesso archeologico di Ahu Te Pito Kura, che raggiunge 9,8 metri di altezza e pesa circa 74 tonnellate, e fu trasportato per oltre cinque chilometri dalla cava fino alla sua posizione finale. Nella cava di Rano Raraku giace ancora incompiuto un colossale moai di ventuno metri che, se fosse stato completato e trasportato, avrebbe rappresentato il monumento più imponente mai realizzato dalla civiltà Rapa Nui. Alcune statue portano sulla testa cilindri di pietra rossastra chiamati pukao, interpretati come copricapi, corone o acconciature tradizionali, scolpiti in un tipo particolare di scoria vulcanica rossa estratta esclusivamente dal piccolo cratere di Puna Pau, situato a circa dieci chilometri dalla cava principale.

La conferma scientifica del metodo di trasporto dei moai si inserisce in un più ampio ripensamento della storia dell’Isola di Pasqua che sta emergendo dalla ricerca contemporanea. Recenti studi genetici e archeologici pubblicati su riviste come Nature nel 2024 hanno smentito la narrativa del collasso ecologico autoindotto, dimostrando attraverso l’analisi del DNA di quindici antichi abitanti degli ultimi quattrocento anni che la popolazione dell’isola non subì mai il drastico crollo demografico ipotizzato da Diamond e altri studiosi, ma si mantenne relativamente stabile attorno alle duemila-tremila persone fino all’arrivo degli europei. Il vero disastro demografico si verificò nel XIX secolo quando razziatori di schiavi provenienti dal Perù nel 1860 rimosse con la forza un terzo della popolazione, e malattie importate dagli europei decimarono ulteriormente gli abitanti, portando il numero a soli centoundici individui nel 1877, il livello più basso mai registrato nella storia dell’isola.

Le tradizioni orali del popolo Rapa Nui hanno sempre sostenuto che le statue “camminavano” dalla cava alle loro destinazioni finali, animate da una forza spirituale e guidate da persone dotate di abilità magiche, e la popolazione locale conserva ancora oggi canti tradizionali che servivano a scandire il ritmo per far oscillare i moai durante il trasporto su percorsi che richiedevano diversi giorni di lavoro. Questo processo ritmico e quasi meditativo aveva probabilmente un profondo significato cerimoniale e spirituale oltre alla funzione pratica, trasformando il trasporto delle statue in un rituale collettivo che rafforzava i legami comunitari e celebrava il potere e la memoria degli antenati rappresentati dai monumenti.

Il professor Lipo ha sottolineato che nulla di quanto finora scoperto contraddice l’ipotesi del trasporto verticale, e ha lanciato una sfida agli scettici chiedendo di trovare evidenze che dimostrino l’impossibilità del metodo, affermando che invece ogni nuova scoperta e ogni approfondimento rafforza continuamente l’argomentazione. La ricerca rappresenta un esempio di come sia possibile applicare il metodo scientifico rigoroso all’archeologia, andando oltre le speculazioni e le teorie che rimangono plausibili in astratto ma non vengono mai verificate attraverso esperimenti concreti e analisi sistematiche delle evidenze archeologiche. L’Isola di Pasqua è stata per decenni terreno fertile per teorie fantasiose prive di fondamento, dalla presunta visita di civiltà extraterrestri ipotizzata dallo scrittore svizzero Erich von Daniken negli anni Sessanta fino alle narrative di autodistruzione ecologica che riflettevano più i timori ambientali contemporanei che la realtà storica dell’isola.

La soluzione del mistero dei moai non solo illumina un capitolo affascinante della storia umana, ma offre anche una lezione sul valore della conoscenza ingegneristica tradizionale e sulla capacità delle società premoderne di sviluppare soluzioni tecnologiche sofisticate per sfide apparentemente impossibili. Gli abitanti di Rapa Nui dimostrarono una comprensione profonda dei principi fisici dell’equilibrio, del centro di gravità e del movimento controllato, progettando le loro statue e le loro strade in modo integrato per ottenere un sistema di trasporto efficiente che minimizzava il dispendio di energia e di risorse umane, permettendo a piccoli gruppi di lavoratori di spostare monumenti colossali attraverso terreni difficili senza la necessità di impiegare centinaia di persone o di consumare le foreste dell’isola per costruire dispositivi di trasporto in legno che avrebbero richiesto manutenzione continua e sostituzione frequente.

La ricerca pubblicata nel 2025 rappresenta quindi non solo la conferma di una teoria archeologica ma anche un atto di giustizia storica verso il popolo Rapa Nui, dimostrando che i suoi antenati possedevano conoscenze scientifiche e capacità tecniche straordinarie che meritano ammirazione e rispetto, e che la civiltà dell’Isola di Pasqua non fu vittima della propria ignoranza o avidità ma piuttosto delle conseguenze devastanti del contatto coloniale europeo che portò schiavitù, malattie e sfruttamento. Il dataset completo della ricerca, includente misurazioni morfometriche di 887 moai, coordinate GPS e misure degli angoli delle basi di 84 moai trovati lungo le strade, modelli tridimensionali ad alta risoluzione e profili di elevazione delle antiche vie di trasporto, è stato reso pubblicamente disponibile per permettere ad altri ricercatori di verificare i risultati e condurre ulteriori analisi, in conformità con i principi della scienza aperta e riproducibile. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!