La tiara papale, conosciuta anche come triregno, rappresenta uno dei simboli più emblematici dell’autorità pontificia che ha attraversato i secoli, caricandosi di significati politici e teologici di straordinaria importanza per la storia della Chiesa cattolica. Questo particolare copricapo, dalla caratteristica forma conica più o meno rigonfia, inanellato da tre corone sovrapposte e sormontato da un piccolo globo crucigero, ha costituito per secoli l’insegna visibile della sovranità papale, indossato in occasione delle più solenni cerimonie pontificie fino alla sua dismissione nella seconda metà del XX secolo.

La denominazione “triregno” deriva precisamente dalla presenza delle tre corone sovrapposte che ornano il copricapo, un termine che affonda le sue radici nel latino medievale “triregnum”, letteralmente “tre corone”. Sebbene questo appellativo sia entrato nell’uso comune, gli studiosi di simbologia vaticana precisano che il termine più corretto e ufficiale per designare questo ornamento sarebbe “tiara”, parola che deriva dal greco “τιάρας”, indicante originariamente un turbante o una mitria di origine persiana, testimoniando così la complessa stratificazione culturale che caratterizza i simboli del cattolicesimo.

Origini e sviluppo storico della tiara papale

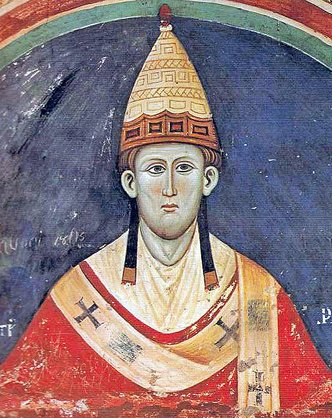

Le origini della tiara papale risalgono all’alto Medioevo, con le prime testimonianze documentate che si collocano nell’VIII secolo, quando il papa iniziò a indossare durante le processioni un semplice copricapo conico di stoffa bianca poggiante su una fascia d’oro. Secondo alcune fonti, papa Zaccaria (741-752) ricevette una prima versione della tiara in dono dal re Pipino il Breve, fondatore della dinastia carolingia, sebbene la sua forma primitiva fosse ancora lontana da quella che avrebbe assunto nei secoli successivi.

L’evoluzione di questo copricapo pontificio segue un percorso graduale ma significativo che riflette il crescente potere temporale della Chiesa nel mondo medievale. Nel X secolo, la fascia alla base del copricapo assume progressivamente la forma di una corona, trasformando quello che era un semplice berretto cerimoniale in un simbolo di autorità sempre più esplicito. La storiografia ufficiale attribuisce a papa Bonifacio VIII (1294-1303) l’aggiunta della seconda corona alla tiara, in un periodo in cui il potere pontificio si stava consolidando politicamente nelle sue pretese universalistiche ed ecclesiastiche.

Il processo di trasformazione si completa nei primi decenni del XIV secolo con l’aggiunta della terza corona, evento che generalmente viene fatto risalire al 1314 e attribuito a papa Clemente V (1305-1314), sebbene alcune fonti indichino invece papa Benedetto XII nel 1334. La prima menzione documentaria della tiara a tre corone si trova in un inventario del 1315, che testimonia l’ormai avvenuta trasformazione del copricapo pontificio nella forma che manterrà, pur con variazioni stilistiche, fino alla sua dismissione nel XX secolo.

Il simbolismo delle tre corone

Il significato simbolico delle tre corone sovrapposte della tiara papale ha conosciuto diverse interpretazioni nel corso dei secoli, tutte tese a sottolineare la natura universale e trascendente dell’autorità pontificia. La spiegazione più tradizionale e diffusa vede nelle tre corone la rappresentazione del triplice potere del papa, sintetizzato nella formula utilizzata durante la cerimonia d’incoronazione secondo il Pontificale romano del 1596: “Padre dei principi e dei re, Rettore del mondo, Vicario di Cristo in Terra”. Questa formulazione esprime con chiarezza la concezione medievale del potere papale come autorità suprema, capace di porsi al di sopra di qualsiasi potere temporale.

Una seconda interpretazione, di carattere più teologico, collega le tre corone alle tre componenti della Chiesa universale secondo la concezione cattolica: la Chiesa militante, costituita dai vivi che ancora combattono per Cristo nel mondo terreno; la Chiesa purgante, formata dalle anime dei defunti che si stanno purificando nel Purgatorio; e la Chiesa trionfante, composta dai beati che hanno già raggiunto la gloria celeste. Altri studiosi propongono invece che le tre corone simboleggino la triplice natura del potere pontificio: imperiale, regale e sacerdotale, sottolineando così la complessa articolazione dell’autorità papale nel suo rapporto con le diverse dimensioni della società medievale.

Le tiare più celebri nella storia della Chiesa

Tra le numerose tiare create nel corso dei secoli, alcune hanno acquisito particolare notorietà per il loro valore storico o artistico. La tiara di Giulio II (1503-1513) rappresenta un importante punto di svolta nell’evoluzione stilistica del triregno, essendo la prima documentata a presentare il caratteristico bottone sommitale e la crocetta che sormonta l’intero copricapo, elementi che diventeranno canonici nelle realizzazioni successive. Particolarmente significativo è anche il triregno del XVIII secolo, utilizzato tradizionalmente per incoronare la statua bronzea di San Pietro nella Basilica Vaticana durante la festa del santo il 29 giugno, in una cerimonia che simbolicamente rinnova il legame tra il pontificato e il suo fondamento petrino.

L’ultima tiara realizzata nella storia della Chiesa è quella commissionata per l’incoronazione di papa Paolo VI nel 1963, opera dello scultore e cesellatore Renato Valcavi dell’Istituto Beato Angelico di Milano. Questa tiara riveste un valore storico particolare non tanto per le sue caratteristiche artistiche quanto per il gesto simbolico con cui lo stesso pontefice ne segnò il destino: dopo averla indossata durante la cerimonia di incoronazione, Paolo VI decise di metterla in vendita, destinando il ricavato alle missioni africane. La tiara venne acquistata dal cardinale Francis Joseph Spellman, arcivescovo di New York, ma il suo significato simbolico era ormai stato profondamente trasformato da questo gesto di rinuncia.

L’abbandono del triregno e il suo significato contemporaneo

Il 13 novembre 1964 rappresenta una data fondamentale nella storia del simbolismo pontificio: durante la messa di apertura del concilio Vaticano II, papa Paolo VI depose solennemente la tiara sull’altare, segnando così l’abbandono definitivo di questo antico simbolo di potere temporale. Questo gesto, di straordinaria portata simbolica, si inseriva nel più ampio contesto di rinnovamento della Chiesa promosso dal Concilio, manifestando visivamente il passaggio a una concezione dell’autorità papale meno legata a simboli di sovranità temporale e più orientata verso la dimensione pastorale e spirituale del ministero petrino.

Dopo Paolo VI, nessun altro pontefice ha più indossato la tiara, preferendo l’uso della mitra, copricapo liturgico che sottolinea maggiormente la dimensione episcopale e sacerdotale del ministero papale. Questo cambiamento ha trovato ulteriore conferma nel 2005, quando papa Benedetto XVI decise di sostituire la tiara presente nello stemma pontificio con una mitra, sebbene decorata con tre bande orizzontali dorate che richiamano le tre corone del triregno tradizionale, mantenendo così un sottile legame con la tradizione simbolica precedente.

Oggi, pur essendo caduta in disuso nella pratica cerimoniale, la tiara papale continua a rappresentare un elemento fondamentale nell’immaginario simbolico legato al papato, tanto che permane ancora nello stemma pontificio e nelle rappresentazioni artistiche e iconografiche dell’autorità papale, testimoniando la straordinaria capacità dei simboli religiosi di conservare la loro forza evocativa anche quando le condizioni storiche e culturali che li hanno generati sono profondamente mutate. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!