La collaborazione tra gli assiriologi Anmar Fadhil dell’Università di Baghdad ed Enrique Jiménez dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco ha portato alla luce uno dei tesori letterari più significativi dell’antichità: un inno in lode di Babilonia risalente a circa 3.000 anni fa, ricostruito interamente grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Il ritrovamento di questo testo millenario rappresenta una pietra miliare nell’assiriologia moderna, disciplina dedicata allo studio delle antiche civiltà mesopotamiche. Il professor Enrique Jiménez, docente di Letterature del Vicino Oriente Antico presso l’Istituto di Assiriologia della Ludwig-Maximilians-Universität München, ha utilizzato la piattaforma Electronic Babylonian Library (eBL) per identificare e ricomporre frammenti dispersi in musei e collezioni di tutto il mondo.

L’Electronic Babylonian Library, avviata nel 2018 grazie al supporto del premio Sofia Kovalevskaya della Fondazione Alexander von Humboldt, costituisce un progetto ambizioso che mira alla ricostruzione completa della letteratura babilonese del primo millennio avanti Cristo. La piattaforma digitalizza sistematicamente tutti i frammenti di testo cuneiforme scoperti fino ad oggi, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per identificare corrispondenze tra frammenti appartenenti allo stesso manoscritto.

La metodologia innovativa ha permesso di identificare oltre 30 manoscritti correlati all’inno riscoperto, un processo che in passato avrebbe richiesto decenni di lavoro manuale. Come sottolinea Jiménez: “Grazie alla nostra piattaforma supportata dall’intelligenza artificiale, siamo riusciti a identificare altri 30 manoscritti che appartengono all’inno riscoperto”.

L’inno ricostruito, composto da circa 250 versi, presenta caratteristiche letterarie eccezionali che lo distinguono dalla produzione mesopotamica tradizionale. Il testo celebra non soltanto la magnificenza architettonica e religiosa di Babilonia, ma offre descrizioni poetiche di fenomeni naturali raramente presenti nella letteratura dell’epoca.

Una delle sezioni più suggestive dell’inno descrive l’arrivo della primavera attraverso le acque dell’Eufrate:

“L’Eufrate è il suo fiume, fondato dal saggio signore Nudimmud.

Disseta la prateria, satura i canneti,

riversa le sue acque nella laguna e nel mare,

i suoi campi fioriscono di erbe e fiori,

i suoi prati, in una fioritura smagliante, germogliano l’orzo,

dal quale, raccolto, vengono accatastati i covoni,

mandrie e greggi giacciono su pascoli verdeggianti,

ricchezza e splendore, ciò che si addice all’umanità,

vengono elargiti, moltiplicati e concessi regalmente.”

Questa sensibilità lirica rappresenta un unicum nella produzione letteraria mesopotamica, tradizionalmente caratterizzata da una maggiore austerità descrittiva. L’autore dell’inno, probabilmente un babilonese legato agli ambienti religiosi, dimostra una padronanza poetica che eleva il testo al rango delle grandi opere classiche dell’antichità.

La società babilonese attraverso l’inno: inclusività e ruolo femminile

L’inno fornisce informazioni preziose sulla struttura sociale di Babilonia, rivelando aspetti fino ad oggi poco documentati della civiltà mesopotamica. Il testo descrive i cittadini liberi di Babilonia come protettori degli orfani e degli umili, persone che “seguono i precetti divini e mantengono la giustizia”. Particolarmente significativo è il riferimento al rispetto verso gli stranieri: “rispettano gli stranieri che vivono tra loro”.

Questa descrizione suggerisce una società multiculturale e tollerante, ben diversa dagli stereotipi di civiltà guerriera spesso associati alle culture mesopotamiche. L’inno presenta Babilonia come una metropoli inclusiva, dove diverse etnie convivevano armoniosamente sotto l’egida della giustizia divina.

Il testo dedica particolare attenzione al ruolo delle donne nella società babilonese, fornendo dettagli inediti sulle diverse classi di sacerdotesse: ugbakkātu, nadātu e qašdātu. Secondo l’inno, “le sacerdotesse sono particolarmente virtuose ma, in contrasto con il ruolo attivo degli uomini nella protezione degli indifesi, la virtù principale lodata nelle donne è la devozione e la discrezione”.

Questa documentazione rappresenta una fonte eccezionale per comprendere l’organizzazione sociale e religiosa femminile nell’antica Mesopotamia, ambito storicamente poco documentato. Le sacerdotesse babilonesi godevano di uno status sociale elevato e svolgevano funzioni religiose fondamentali nel tessuto urbano della metropoli.

La diffusione dell’inno: un classico della letteratura scolastica

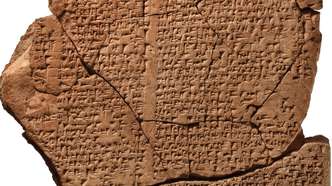

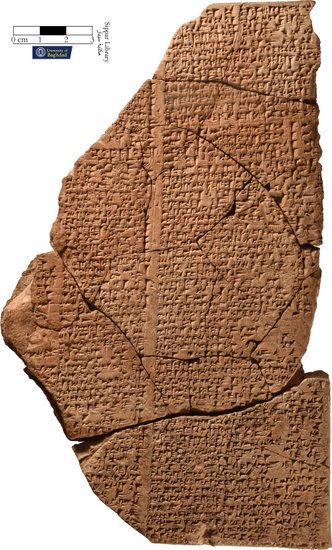

L’analisi dei manoscritti rivela che l’inno godeva di straordinaria popolarità nell’antichità, essendo stato copiato su almeno 20 tavolette d’argilla databili dal VII al II-I secolo avanti Cristo. La presenza di così numerose copie suggerisce che il testo fosse ampiamente utilizzato nelle scuole scribali dell’epoca.

“L’inno veniva copiato dai bambini a scuola. È insolito che un testo così popolare ai suoi tempi fosse a noi sconosciuto prima d’ora”, osserva Jiménez. Questa evidenza indica che l’inno costituiva parte integrante del curriculum educativo babilonese, probabilmente appreso a memoria dagli studenti come parte della loro formazione culturale.

La funzione educativa del testo si inserisce nel più ampio sistema dell’edubba, la “Casa delle Tavolette”, dove gli scribi dell’antica Mesopotamia apprendevano la scrittura cuneiforme insieme a discipline come agricoltura, architettura, astronomia, medicina e letteratura. L’inno rappresentava quindi non soltanto un’opera letteraria, ma uno strumento di trasmissione dell’identità culturale e religiosa babilonese.

I frammenti dell’inno provengono principalmente dalla famosa Biblioteca di Sippar, un’istituzione leggendaria nella tradizione mesopotamica. Secondo la mitologia babilonese, Noè avrebbe nascosto in questo luogo tutte le tavolette contenenti la conoscenza umana per preservarle dalle acque del diluvio.

La biblioteca reale di Sippar, situata nel tempio di Shamash (dio del sole), conteneva centinaia di tavolette cuneiformi riguardanti argomenti religiosi, letterari, storici, lessicali, matematici e medici. Le indagini archeologiche condotte negli ultimi decenni hanno rivelato l’esistenza di una biblioteca pressoché intatta risalente al VI secolo avanti Cristo, i cui testi sono spesso corredati da colofoni che forniscono preziose informazioni sulle pratiche scribali del Vicino Oriente.

La collaborazione tra l’Università Ludwig Maximilian di Monaco e l’Università di Baghdad ha come obiettivo principale la decifrazione e conservazione di queste tavolette cuneiformi per le generazioni future. Il progetto include anche un’importante componente di conservazione: la restauratrice Carmen Gütschow ha effettuato diversi soggiorni presso l’Iraq Museum per conservare le tavolette e formare i conservatori locali nelle tecniche più moderne.

La metodologia dell’Electronic Babylonian Library

L’Electronic Babylonian Library rappresenta una rivoluzione metodologica nell’assiriologia contemporanea. Il progetto si articola in due componenti principali: il Fragmentarium e il Corpus. Il Fragmentarium costituisce una collezione di transliterazioni e immagini che documenta tutti i frammenti di tavolette cuneiformi del mondo, mentre il Corpus comprende edizioni complete dei classici della letteratura babilonese.

L’identificazione e l’attribuzione dei frammenti sono supportate da algoritmi di intelligenza artificiale che riconoscono automaticamente sequenze di caratteri e le associano a passaggi testuali corrispondenti. Questo sistema permette di superare le limitazioni del lavoro filologico tradizionale, accelerando drasticamente il processo di ricostruzione testuale.

Fino a febbraio 2020, il Fragmentarium aveva transliterato oltre 13.500 frammenti, corrispondenti a quasi 140.000 righe di testo di vari generi. La piattaforma include il pulsante “Sentiero dei Pionieri” che, ad ogni clic, presenta un nuovo frammento non identificato e inedito, dimostrando la vastità del materiale ancora da elaborare.

La tecnologia utilizza modelli tridimensionali delle tavolette invece di semplici fotografie, fornendo risultati significativamente più affidabili rispetto ai metodi precedenti. Questo approccio innovativo consente di cercare contenuti tra diverse tavolette per effettuare confronti, aprendo la strada a ricerche completamente nuove.

Anmar Abdulillah Fadhil, assiriologo presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Baghdad, rappresenta un elemento chiave nella collaborazione internazionale che ha reso possibile questa scoperta. Nato nel 1980, Fadhil ha conseguito il dottorato presso l’Università di Heidelberg e si specializza nella letteratura sumerica e accadica.

La partnership tra l’Università di Baghdad e l’Università Ludwig Maximilian di Monaco si inserisce nel più ampio progetto WALADU (Erasmus+ Capacity Building), finalizzato allo sviluppo e miglioramento dei corsi di laurea in archeologia nelle università irachene secondo gli standard europei. Questo progetto, coordinato dall’Università di Bologna in collaborazione con LMU Monaco e l’Università Koç di Istanbul, mira a creare una collaborazione internazionale a lungo termine e ad aumentare le opportunità lavorative per i futuri archeologi iracheni.

Fadhil svolge il ruolo di persona di collegamento del progetto Electronic Babylonian Library presso l’Iraq Museum, dove ha fotografato centinaia di tavolette con l’autorizzazione del Consiglio di Stato iracheno per le Antichità e il Patrimonio Culturale. Le sue pubblicazioni includono edizioni di testi letterari dalla Biblioteca di Sippar e studi su rituali magici dall’antica Assur.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla decifrazione di testi cuneiformi rappresenta una trasformazione epocale per gli studi mesopotamici. I sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, come le reti neurali convoluzionali, permettono di tradurre automaticamente l’accadico dai caratteri cuneiformi all’inglese con un livello di accuratezza che supera significativamente i metodi tradizionali.

Un team internazionale dell’Università di Tel Aviv e della Ariel University ha sviluppato modelli di intelligenza artificiale capaci di tradurre automaticamente testi in lingua accadica scritta in caratteri cuneiformi, ottenendo punteggi BLEU4 (Best Bilingual Evaluation Understudy) di 36,52 per la traduzione diretta dal cuneiforme all’inglese e 37,47 per la traduzione dalla translitterazione all’inglese.

L’algoritmo “Fragmentarium” può setacciare le immagini di 22.000 frammenti digitalizzati e assemblare sistematicamente frammenti di testo, creando connessioni in pochi secondi che normalmente richiederebbero mesi ai ricercatori umani. Questa capacità di processamento ha già permesso il riconoscimento di frammenti appartenenti all’Epopea di Gilgamesh, il più antico pezzo di letteratura sopravvissuto al mondo.

La tecnologia basata su modelli tridimensionali delle tavolette, sviluppata dall’Università Martin Luther di Halle-Wittenberg, dall’Università Johannes Gutenberg di Magonza e dall’Università di Scienze Applicate di Magonza, fornisce risultati significativamente più affidabili rispetto ai metodi fotografici tradizionali. Questo approccio rivoluzionario nella decifrazione delle tavolette cuneiformi rappresenta un progresso fondamentale nella comprensione di una delle prime forme di scrittura dell’umanità.

Il contesto storico e culturale di Babilonia

L’inno riscoperto si inserisce nel contesto della Babilonia del primo millennio avanti Cristo, quando la città rappresentava una delle metropoli più importanti del mondo antico. Al suo apice, circa 3.000 anni fa, Babilonia era la città più grande della Terra, rinomata per la sua alfabetizzazione e il suo patrimonio culturale.

La datazione precisa del testo rimane problematica, come spesso accade per le opere letterarie mesopotamiche. Il terminus ante quem è rappresentato dal manoscritto più antico sopravvissuto, una tavoletta della scuola di Assur datababile al VII secolo avanti Cristo. L’adozione del testo nel curriculum scolastico implica un periodo precedente di circolazione prima della sua incorporazione nell’insegnamento.

Il testo risuona con l’ideologia caratteristica dell'”Ascesa di Marduk”, collocandolo potenzialmente nello stesso periodo di altre opere incorporate nel “Sillabo di Marduk”, come l’Enūma eliš o il Ludlul, ovvero nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo. La menzione di sacerdoti nippuriani e susiani residenti a Babilonia potrebbe suggerire una composizione durante il periodo cassita, quando sono documentati espatriati di entrambi i luoghi che vivevano a Babilonia.

La descrizione del trattamento benevolo degli espatriati elamiti da parte dei babilonesi sembrerebbe improbabile dopo l’inizio delle invasioni elamite di Babilonia durante il XIII secolo avanti Cristo. Questo elemento cronologico fornisce un ulteriore indizio per la datazione del testo.

La tradizione manoscritta e la conservazione testuale

L’analisi paleografica e ortografica dei manoscritti dell’inno rivela una tradizione testuale articolata in tre gruppi principali: manoscritti neo-babilonesi, tardo-babilonesi e tavolette scolastiche. I manoscritti neo-babilonesi, databili al “lungo sesto secolo” (626-484 a.C.), competono per qualità e affidabilità con i celebrati manoscritti di Ninive.

Il manoscritto principale dalla Biblioteca di Sippar (SipNB1) si distingue per la sua eccezionale qualità: divide le righe in due metà corrispondenti ai due emistichi del verso, marcando la cesura con una linea verticale. Questa “finezza dell’arte scribale” si trova solo in poche copie neo-babilonesi di testi letterari. La tavoletta include anche marcatori decimali ogni dieci righe e due volte ogni cinque righe.

I manoscritti tardo-babilonesi (II-I secolo a.C.) testimoniano la popolarità dell’inno negli ultimi decenni della cultura cuneiforme, quando Babilonia era ormai diventata la città semi-deserta descritta da Plinio il Vecchio. In questo contesto desolante, i babilonesi copiavano fedelmente l’inno che celebrava le glorie svanite della loro città, la prima di tutta la creazione.

Le tavolette scolastiche costituiscono il terzo gruppo, più eterogeneo degli altri due. L’unico manoscritto dall’Assiria è una tavoletta scolastica con selezioni di lunghi estratti da diversi testi, inclusi l’inno scoperto, l’Inno a Shamash, l’Inno a Marduk 2 e l’Epica di Erra. La presenza di un colophon, caratteristica rara nelle tavolette scolastiche, suggerisce il lavoro di uno scriba avanzato.

Le implicazioni per la comprensione della letteratura mesopotamica

La riscoperta dell’inno di Babilonia arricchisce significativamente la comprensione della letteratura mesopotamica e delle sue caratteristiche stilistiche. Il testo presenta elementi che lo distinguono dai tradizionali inni mesopotamici: dopo la lode iniziale, contiene una formula di introduzione del discorso seguita dal discorso di un dio, alla cui conclusione i grandi dei benedicono Marduk.

Queste formule di introduzione sono note quasi esclusivamente nella poesia narrativa e nelle relative parodie. Compaiono anche nelle sezioni mitologiche di due inni paleo-babilonesi. L’occorrenza della formula suggerisce che il presente testo rappresenta una sorta di ibrido tra inno e composizione narrativa mitologica.

Altri elementi del testo suggeriscono che gli eventi descritti non si collocano nel piano atemporale degli inni, ma piuttosto in illo tempore, nel tempo mitologico immediatamente precedente all’inizio della storia. Da un lato compaiono re umani, sebbene siano i primi due re della tradizione mesopotamica, Alulu e Alalgar. Dall’altro, ciascuna delle sezioni inizia con un riferimento alla creazione: Esagil è “creato” e “fu creato” nella città di Babilonia, insieme alla quale furono anche “creati” i babilonesi.

Il testo sembra situato all’alba della storia, nei momenti successivi alla creazione. Come nella historiola “La Fondazione di Eridu”, il testo sembra assumere che le prime entità create nell’universo fossero Eridu/Babilonia ed Esagil. Come in altri testi mesopotamici, l’alba della storia ha luogo all’alba dell’anno, in primavera, portata a Babilonia dalle acque dell’Eufrate.

Il ruolo della digitalizzazione nella conservazione del patrimonio culturale

Il progetto Electronic Babylonian Library rappresenta un esempio paradigmatico dell’applicazione delle tecnologie digitali alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. La digitalizzazione dei manoscritti antichi non solo garantisce la loro preservazione fisica, evitando il deterioramento causato dalla consultazione diretta, ma ne facilita anche l’accesso a studiosi e appassionati di tutto il mondo.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel processo di riconoscimento testuale, attraverso sistemi HTR (Handwritten Text Recognition), accelera significativamente i tempi di trascrizione e traduzione. Questo approccio tecnologico consente di processare volumi di materiale che sarebbero altrimenti impraticabili con i metodi tradizionali.

La piattaforma eBL utilizza lo standard IIIF (International Image Interoperability Framework) per garantire l’interoperabilità delle risorse digitali e facilitare la condivisione delle collezioni tra istituzioni diverse. Questo approccio standardizzato permette di creare reti collaborative internazionali per la ricerca e la conservazione.

L’evoluzione dell’assiriologia verso metodologie digitali apre prospettive inedite per la ricerca mesopotamica. La possibilità di processare automaticamente migliaia di frammenti cuneiformi attraverso algoritmi di machine learning promette di accelerare significativamente la ricostruzione della letteratura babilonese.

L’obiettivo finale del progetto Electronic Babylonian Library è ambizioso: identificare e collegare tutti i frammenti cuneiformi ai loro manoscritti di appartenenza, rendendo completamente leggibili testi come l’Epopea di Gilgamesh e la Storia del Diluvio. Questo traguardo, sebbene ancora distante, appare oggi molto più raggiungibile grazie agli strumenti sviluppati.

L’integrazione di diverse tecnologie – dalla fotografia ad alta risoluzione alla modellazione tridimensionale, dall’intelligenza artificiale alla catalogazione digitale – sta trasformando radicalmente l’approccio alla documentazione e interpretazione delle fonti cuneiformi. Questi sviluppi tecnologici non sostituiscono la competenza filologica tradizionale, ma la potenziano e l’accelerano in misura unprecedented.

La scoperta dell’inno di Babilonia rappresenta quindi non soltanto il recupero di un capolavoro letterario perduto, ma anche la dimostrazione concreta delle potenzialità offerte dall’integrazione tra competenze umanistiche tradizionali e tecnologie innovative. Questa sintesi metodologica costituisce un modello replicabile per altri ambiti degli studi storici e filologici, aprendo nuove frontiere nella comprensione del patrimonio culturale dell’umanità.

L’inno riscoperto dopo mille anni non è quindi soltanto una testimonianza della raffinatezza poetica e della complessità sociale dell’antica Babilonia, ma anche un simbolo delle possibilità offerte dalla ricerca interdisciplinare contemporanea nel preservare e valorizzare la memoria storica dell’umanità. La collaborazione tra istituzioni irachene ed europee, supportata dalle più avanzate tecnologie digitali, dimostra come il dialogo tra culture e competenze diverse possa generare risultati straordinari nella riscoperta del passato.