Il mese di giugno 2025 ha segnato un nuovo capitolo nella storia climatica italiana, posizionandosi al secondo posto tra i mesi di giugno più caldi mai registrati dal 1800 ad oggi. I dati ufficiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISAC) confermano che la temperatura media nazionale ha raggiunto un’anomalia di +3,02°C rispetto alla media climatologica del periodo 1991-2020, avvicinandosi pericolosamente al record assoluto stabilito nel leggendario giugno 2003.

Il primato del 2003 rimane tuttavia imbattuto, con la sua anomalia di +3,44°C che continua a rappresentare il punto di riferimento per gli episodi di caldo estremo in Italia. La differenza tra i due eventi climatici si attesta a soli 0,42°C, un margine che in termini climatologici rappresenta comunque uno scarto significativo, evidenziando come il record del 2003 mantenga la sua eccezionalità anche dopo oltre due decenni.

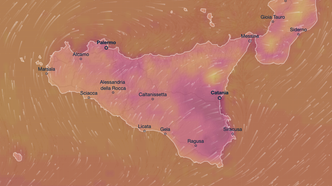

L’analisi territoriale rivela un quadro di anomalie termiche distribuite in modo non uniforme sul territorio nazionale. Le regioni settentrionali hanno sperimentato gli scarti più pronunciati, con un’anomalia media di +3,38°C, mentre il Centro Italia ha registrato +3,00°C e il Meridione +2,78°C. Questa distribuzione geografica ha determinato condizioni di particolare criticità nella Pianura Padana, dove l’effetto combinato del caldo intenso e dell’elevata umidità ha generato un disagio termico prolungato.

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia la volatilità climatica che caratterizza l’era contemporanea. Giugno 2025 ha superato il precedente secondo classificato del 2022, che aveva registrato un’anomalia di +2,88°C, scalzandolo al terzo posto nella graduatoria storica. Questo posizionamento assume particolare significato considerando che negli anni intermedi, il 2024 e il 2023 avevano mostrato valori decisamente più contenuti, rispettivamente +0,92°C e +0,63°C, dimostrando come gli episodi di caldo estremo si alternino a periodi di relativa normalità termica.

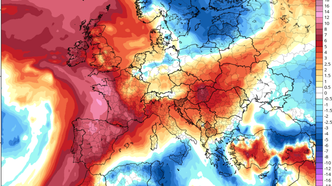

La configurazione atmosferica responsabile di queste temperature eccezionali è stata caratterizzata dalla persistenza di un robusto anticiclone subtropicale di matrice nordafricana, che ha mantenuto condizioni di stabilità atmosferica prolungata su gran parte del bacino mediterraneo. Questa struttura meteorologica ha favorito cieli sereni, venti deboli e moti discendenti che hanno contribuito alla compressione e al riscaldamento degli strati atmosferici più bassi.

Le conseguenze immediate di questa anomalia termica si sono manifestate attraverso una serie di fenomeni meteorologici estremi. Le ondate di calore hanno interessato l’intero territorio nazionale, con temperature massime che hanno raggiunto e superato i 38-40°C in molte località, particolarmente nelle zone interne della Toscana, dove città come Firenze hanno toccato punte di 38,4°C con previsioni che indicavano il superamento dei 40°C nelle aree dell’entroterra.

Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dall’elevazione della quota dello zero termico, che ha raggiunto valori eccezionali per il periodo. Mentre normalmente, secondo le medie del trentennio 1991-2020, la quota dello zero termico in giugno oscilla intorno ai 3500 metri, nel 2025 si è posizionata mediamente a 4200 metri, con picchi che hanno superato i 5000 metri, determinando una rapida fusione della neve e destabilizzando l’ambiente alpino.

Il fenomeno delle notti tropicali ha assunto dimensioni preoccupanti, interessando in particolare le aree urbane e la Pianura Padana. Le temperature minime, che frequentemente non sono scese sotto i 20°C, hanno causato disagio prolungato alla popolazione e determinato un significativo incremento dei consumi energetici per il condizionamento, con conseguenti picchi di domanda elettrica che hanno messo sotto pressione il sistema energetico nazionale.

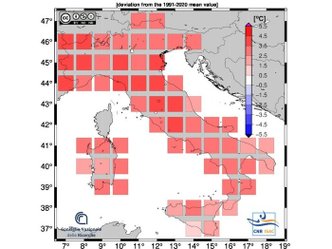

Il Mar Mediterraneo ha rappresentato un elemento di amplificazione del fenomeno termico, registrando temperature superficiali da primato assoluto. La temperatura media della superficie marina ha raggiunto i 24,3°C, costituendo il valore mensile più alto registrato negli ultimi dieci anni per il mese di giugno, con un incremento di 1°C rispetto alla media del periodo 2015-2024.

L’analisi dettagliata dei diversi bacini evidenzia situazioni di particolare criticità. Il Mar Tirreno ha toccato una media di 25,1°C, mentre il Mar Adriatico si è attestato sui 24,1°C, con una distribuzione relativamente uniforme ad eccezione della porzione orientale lungo le coste che dal Montenegro si estendono fino all’Albania, dove le temperature sono risultate sensibilmente inferiori.

Nel contesto europeo, giugno 2025 ha stabilito il record assoluto per l’Europa occidentale, con una temperatura media di 20,49°C che ha superato di appena 0,06°C il precedente primato del giugno 2003. Questo dato assume particolare rilevanza considerando che l’Europa occidentale nel suo complesso ha registrato un’anomalia di +2,81°C rispetto alla media del periodo 1991-2020.

A livello globale, il mese si è posizionato al terzo posto nella classifica dei mesi di giugno più caldi mai registrati, con una temperatura media dell’aria superficiale di 16,46°C, risultando 0,47°C superiore alla media del periodo 1991-2020 e 1,30°C al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.

Le ripercussioni sugli ecosistemi marini si sono manifestate attraverso fenomeni di stress termico che hanno interessato numerose specie. Le praterie di Posidonia oceanica, considerate il polmone verde dei fondali mediterranei, hanno subito un deterioramento significativo, riducendo la loro capacità di assorbimento della CO₂ e compromettendo la funzione di habitat per molte specie marine.

Il fenomeno della tropicalizzazione del Mediterraneo ha favorito la diffusione di specie termofile, sia native che aliene, alterando gli equilibri ecologici consolidati. Pesci come barracuda, pesce palla e pesce scorpione hanno trovato condizioni favorevoli per la loro espansione, mentre specie tipicamente nordiche hanno manifestato difficoltà di adattamento alle nuove condizioni termiche.

L’impatto sull’attività di pesca si è rivelato significativo, con alterazioni nei cicli riproduttivi di numerose specie ittiche commerciali. Le grandi specie pelagiche come il tonno rosso, che migrano stagionalmente nel Mediterraneo per la deposizione delle uova, hanno mostrato modificazioni nei loro comportamenti riproduttivi a causa delle temperature anomale.

Dal punto di vista agricolo, le conseguenze del caldo prolungato si sono manifestate attraverso uno stress termico generalizzato delle colture, con un incremento significativo della domanda idrica per l’irrigazione che ha interessato in particolare le regioni meridionali, dove i sistemi di accumulo idrico hanno mostrato livelli critici di riempimento.

Le autorità sanitarie hanno attivato i protocolli di allerta per le ondate di calore in numerose città italiane, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili. L’effetto isola di calore urbano ha amplificato ulteriormente le temperature nelle aree metropolitane, determinando condizioni di disagio termico prolungato che hanno richiesto l’implementazione di misure di protezione civile.

Il settore energetico ha registrato picchi di domanda elettrica legati al condizionamento, con incrementi che hanno messo sotto pressione la rete di distribuzione e hanno evidenziato la necessità di potenziare le infrastrutture per far fronte a eventi climatici estremi sempre più frequenti.

L’analisi climatologica di lungo periodo evidenzia come la frequenza di episodi di caldo estremo sia aumentata significativamente negli ultimi decenni. Se nei primi anni della serie storica le temperature medie di giugno raramente superavano i 22°C, negli ultimi vent’anni la media si è attestata intorno ai 23°C, con una tendenza all’incremento che appare consolidata e progressiva.

Gli esperti sottolineano come il confronto continuo con il record del 2003 possa generare una percezione distorta della realtà climatica attuale. Il fenomeno dell’assuefazione climatica, termine utilizzato dai ricercatori per descrivere l’abitudine a considerare normali temperature che fino a pochi decenni fa sarebbero state considerate eccezionali, rappresenta un rischio per la corretta valutazione dei cambiamenti in corso.

Le proiezioni climatiche per i prossimi mesi indicano che l’estate 2025 potrebbe continuare su livelli termici elevati, anche se non necessariamente da record. La configurazione atmosferica responsabile del caldo di giugno potrebbe ripresentarsi nel corso della stagione estiva, con possibili nuovi episodi di temperature anomale che potrebbero interessare il territorio nazionale.

Il posizionamento di giugno 2025 nella galleria dei mesi più caldi della storia climatica italiana conferma la tendenza al riscaldamento che caratterizza l’era contemporanea e pone nuovi interrogativi sulla gestione degli impatti del cambiamento climatico. Mentre il record del 2003 rimane imbattuto, la crescente frequenza di episodi di caldo estremo rappresenta una sfida che richiede strategie di adattamento sempre più efficaci per proteggere la popolazione e gli ecosistemi dagli effetti delle temperature anomale.

Le previsioni meteo vengono elaborate a partire dai dati forniti dai modelli internazionali ECMWF e GFS, successivamente verificati e interpretati dalla redazione di www.newsroomitalia.it - Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!