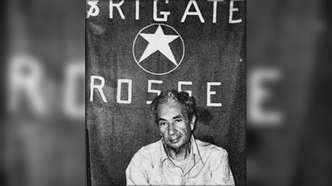

L’Annuncio pronunciato dal Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana durante la Cerimonia del Ventaglio, svoltasi nella Sala del Mappamondo di Montecitorio il 25 luglio 2025, innesca un passaggio istituzionale di rilievo assoluto: circa 1.400 atti prodotti da diverse Commissioni parlamentari d’inchiesta, con particolare enfasi su quelli relativi al rapimento e all’assassinio di Aldo Moro, saranno oggetto di imminente declassificazione e messa a disposizione della collettività. Un segnale di accelerazione nella politica di trasparenza che la terza carica dello Stato aveva già preannunciato in più occasioni, a cominciare dal mandato impartito agli uffici di Montecitorio nel dicembre 2024 per avviare le istruttorie preliminari sulla documentazione ancora coperta da segreto.

“Un’altra cosa che a breve faremo è quella della desecretazione di alcune Commissioni importanti, probabilmente verranno desecretati 1400 documenti circa. In particolar modo quella che mi va di citare è la Commissione sul rapimento e la morte di Aldo Moro.”

La scelta di concentrare l’attenzione sul corpus documentale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, istituita con la legge 30 maggio 2014 n. 82 e operativa nella XVII legislatura, assume una valenza storica e giuridica duplice. Da un lato, infatti, il materiale prodotto – comprendente resoconti stenografici, memorie testimoniali, relazioni intermedie e finale – completa la lunga stratificazione di atti già redatti dalle precedenti Commissioni Moro, in particolare quella della VIII legislatura, i cui centotrenta volumi furono pubblicati fra il 1980 e il 1983. Dall’altro, l’apertura degli archivi parlamentari, in stretta sinergia con l’Archivio storico della Camera, offre all’opinione pubblica materiale inedito che potrebbe contribuire a colmare le ancora fitte zone d’ombra su un capitolo cruciale della storia repubblicana.

Rispetto alla mole complessiva di carte oggetto di verifica, gli uffici di Montecitorio hanno già completato una ricognizione analitica volta a distinguere gli atti la cui originaria secretazione fu apposta da organi esterni – in primis strutture ministeriali, forze di polizia e servizi d’intelligence – da quelli classificati direttamente all’interno delle Commissioni d’inchiesta. Il dato rilevato a maggio 2025 parla di 560 documenti relativi alla Commissione Moro che necessitano di interpello formale ai rispettivi originatori, cifra che scende a 120 per la Commissione Cooperazione allo sviluppo, mentre per la Commissione P2 si procederà alla verifica del materiale non ancora digitalizzato dopo la pubblicazione dei primi 120 volumi. Tale procedura, conforme alla disciplina sulla tutela delle informazioni classificate, prevede che ciascun detentore dell’originaria classificazione confermi o meno la persistenza dell’esigenza di segretezza, offrendo così la base legale per la delibera finale dell’Ufficio di Presidenza della Camera.

L’inizio del percorso di desecretazione non rappresenta un unicum nella storia recente delle istituzioni italiane, ma si inserisce in un più ampio trend legislativo e regolamentare che, dalle direttive dei Presidenti del Consiglio Romano Prodi, Matteo Renzi e Mario Draghi, fino alle pratiche di open data adottate da numerosi enti pubblici, tende a ridurre progressivamente la durata dei vincoli di riservatezza sui dossier che interessano la vita democratica del Paese. Nel caso specifico della Camera, la volontà di Fontana di accelerare sulle Commissioni d’inchiesta è stata avvalorata dalla designazione del Vicepresidente Fabio Rampelli quale referente politico-amministrativo incaricato di seguire l’intero iter, assicurando che l’istruttoria tecnico-giuridica proceda secondo le tempistiche annunciate.

Alla luce di queste dinamiche, occorre ricordare che la Commissione Moro della XVII legislatura, presieduta dal deputato Giuseppe Fioroni, approvò tre relazioni – Doc. XXIII n. 10, n. 23 e n. 29 – nelle quali venivano sintetizzati i principali passaggi istruttori, le audizioni dei soggetti informati sui fatti e le conclusioni di carattere investigativo e politico. Già tali documenti, disponibili sui siti istituzionali, hanno fornito spunti per numerose analisi accademiche, ma restano ancora migliaia di pagine di audizioni coperte da omissis, di trascrizioni interne non divulgate e di materiale allegato proveniente da fonti riservate, la cui pubblicazione integrale potrebbe consentire un ulteriore affinamento storiografico.

Se l’orizzonte temporale per la conclusione dell’istruttoria tecnica non è stato precisato in via ufficiale, l’intervento di Fontana al Ventaglio suggerisce che l’Ufficio di Presidenza, una volta acquisito l’esito degli interpelli verso gli enti originatori, potrà deliberare la declassificazione globale entro l’autunno 2025, consentendo così la pubblicazione in formato digitale sul portale «Inchieste.Camera.it», sezione dedicata, e la contestuale disponibilità presso la Biblioteca della Camera per la consultazione in loco. È ipotizzabile, inoltre, che il materiale acquisito venga poi riversato nel Sistema Archivistico Nazionale, in linea con le best practice archivistiche che regolano la gestione dei fondi parlamentari.

Le implicazioni culturali e civili di questa operazione appaiono considerevoli. Da una parte si rafforza il diritto all’informazione dei cittadini che, attraverso la libera fruizione degli atti parlamentari, possono formarsi un’opinione documentata su pagine ancora controverse della storia repubblicana; dall’altra, gli studiosi di storia contemporanea avranno accesso a fonti primarie finora inesplorate, rendendo possibile una più puntuale ricostruzione dei nessi tra eversione interna, contesto geopolitico internazionale e dinamiche di sicurezza nazionale negli anni Settanta.

In attesa della declassificazione definitiva, vale la pena ricordare che la documentazione oggi destinata a uscire dall’ombra include, oltre ai verbali integrali delle audizioni di ex esponenti delle Brigate Rosse, apparati dello Stato e familiari della vittima, una cospicua serie di allegati provenienti dai servizi di informazione, dalle forze di polizia e dalla magistratura. Fra questi spiccano i dossier del Sismi – poi Aise – relativi alle attività di osservazione del terrorismo internazionale sul suolo italiano e le analisi di scenario in cui si valutavano possibili interferenze di servizi stranieri con la vicenda Moro, in particolare dell’Est europeo e del Medio Oriente. Elementi che, se confermati dall’apertura degli archivi, potrebbero contribuire a una comprensione più sfaccettata delle ragioni che portarono al sequestro di via Fani e alla successiva uccisione dello statista democristiano.

Sul piano strettamente procedurale, la Camera dei deputati ribadisce di attenersi ai criteri indicati dal Codice dell’ordinamento militare e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2021 sulle informazioni classificate, stabilendo che, in assenza di esplicita richiesta di proroga del segreto da parte del soggetto originatore, la classificazione decade trascorsi dieci anni per la categoria «riservato» e quindici per la categoria «riservatissimo». In virtù di tali tempistiche, molti atti della Commissione Moro risultano già teoricamente declassificabili in automatico; tuttavia, una parte della documentazione ricade ancora sotto il vincolo di segretezza ultradecennale proprio perché le Commissioni d’inchiesta, a differenza degli organi governativi, possono stabilire una durata più lunga. Sarà pertanto l’Ufficio di Presidenza, su proposta della direzione per i Servizi di documentazione, a procedere caso per caso.

Il meccanismo di desecretazione, d’altra parte, si accompagna a un accentuato ricorso al digitale: le linee guida adottate da Montecitorio prevedono che l’intero corpus sia sottoposto a scansione ottica di riconoscimento (OCR) ad alta fedeltà, con successivo rilascio in formato PDF/A per garantire la conservazione a lungo termine. Solo al termine di tale processo i file verranno caricati sul repository pubblico, corredati da metadati archivistici conformi allo standard EAD3, secondo le prescrizioni dell’Istituto centrale per gli archivi. Una metodologia che risponde non solo a esigenze di trasparenza, ma anche di tutela fisica dei documenti cartacei originali, molti dei quali mostrano segni di usura dovuti al tempo.

È opportuno inquadrare l’annuncio di Fontana anche nel più vasto dibattito sulla riforma delle Commissioni d’inchiesta, attualmente oggetto di un disegno di legge all’esame delle Commissioni Affari Costituzionali, con l’obiettivo di uniformare le procedure di acquisizione, classificazione e pubblicazione dei dati raccolti durante le inchieste parlamentari, nonché di ridurre la frammentazione normativa che caratterizza la materia. In tale cornice, la desecretazione degli atti Moro potrà fungere da test case per valutare l’efficacia dei nuovi protocolli di sicurezza e degli strumenti informatici messi a disposizione degli organi parlamentari.

La giornata del 25 luglio, tradizionalmente dedicata al ventaglio simbolico che la stampa parlamentare consegna al Presidente della Camera, è divenuta così occasione per rilanciare un indirizzo politico che, sul tema della memoria storica, supera gli schieramenti e si propone di consolidare il legame fra istituzioni e società. La perseverenza con cui Fontana richiama la necessità di un’«Arca della trasparenza» parlamentare si lega idealmente alle aspirazioni di molte associazioni di familiari delle vittime degli anni di piombo, per le quali la piena accessibilità alle carte rappresenta un passaggio decisivo verso la verità giudiziaria e storica.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e la restituzione alla memoria collettiva di informazioni rimaste per decenni sotto vincolo di segretezza, con potenziali ricadute importanti sul dibattito storico e politico del Paese. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!