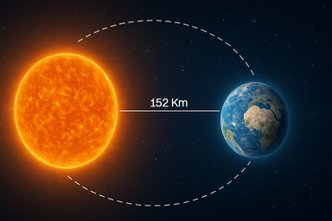

Alle 21:54 di giovedì 3 luglio 2025, ora italiana, il nostro pianeta ha raggiunto l’afelio, il punto dell’orbita ellittica in cui la distanza dal Sole tocca il massimo annuale, pari a circa 152.087.738 chilometri, poco più di tre milioni di chilometri oltre la media e quasi cinque milioni in più rispetto al perihelio di inizio gennaio, quando la distanza minima scende a 147.1 milioni di chilometri.

Per chi considera il Sole come unica fonte di calore, il paradosso meteorologico è evidente: nel cuore dell’estate boreale, mentre città, campagne e litorali dell’emisfero nord registrano punte di temperatura che sovrastano abitualmente i 35 °C, la Terra riceve in realtà circa il sette per cento di energia in meno rispetto all’inizio dell’anno. La spiegazione risiede nella configurazione geometrica del sistema, più che nella quantità assoluta di radiazione ricevuta.

La traiettoria terrestre attorno alla stella madre disegna una modesta ellisse la cui eccentricità non supera lo 0,017, valore che tradotto in termini quotidiani significa variazioni di distanza limitate, incapaci di invertire l’equilibrio climatico stagionale. Al contrario, l’elemento determinante è l’inclinazione dell’asse terrestre, di circa 23,44 gradi rispetto al piano dell’eclittica: nei mesi che precedono e seguono il solstizio di giugno l’emisfero nord viene inclinato verso il Sole, ricevendo raggi con angolo d’incidenza più diretto e godendo di giornate sensibilmente più lunghe. Questa combinazione di fattori aumenta l’insolazione media distribuita sulle superfici continentali e marine al di sopra dell’equatore, compensando e superando ampiamente il lieve calo di radiazione dovuto alla distanza extra.

La diversa distribuzione delle terre emerse amplifica ulteriormente il fenomeno: oltre il 60 percento delle masse continentali si trova nell’emisfero nord, dove suoli e aree urbane assorbono il calore con maggiore rapidità rispetto agli oceani che dominano l’emisfero sud. Mentre il nord si arroventa, le vaste distese marine meridionali dissipano lentamente l’energia solare, attenuando gli estremi termici. Non a caso, quando la Terra attraversa il perihelio nel pieno dell’inverno boreale, la combinazione di distanza minore e inclinazione sfavorevole non basta a innalzare le temperature in Europa, Nord America o Asia, proprio perché il Sole si trova basso all’orizzonte e le ore di luce risultano ridotte.

L’effetto della distanza sulla potenza solare in arrivo è comunque misurabile: tra perihelio e afelio l’intensità media alla sommità dell’atmosfera varia di circa 90 W/m², equivalenti a un delta del sette per cento sul valore medio di 1.361 W/m². Tuttavia, l’energia in eccesso che raggiunge l’emisfero nord durante l’estate, dovuta all’inclinazione, supera i 400 W/m², ben più che sufficienti a compensare quella perdita. In parole semplici, i raggi del Sole colpiscono il suolo boreale in modo più diretto e per un tempo maggiore ogni giorno, determinando un bilancio termico positivo e temperature percepite elevate.

Anche la velocità orbitale obbedisce alle leggi di Keplero: quando la Terra sfiora il Sole a gennaio accelera oltre 30.300 m/s, mentre al momento dell’afelio rallenta a circa 29.300 m/s. Questa variazione, pur limitata, prolunga leggermente la durata dell’estate boreale di qualche giorno in più rispetto all’estate australe, poiché un pianeta che viaggia più lentamente impiega più tempo a coprire la stessa frazione di orbita.

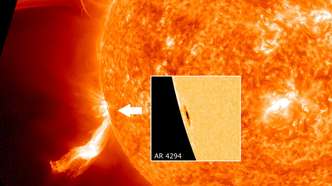

Chi osserva il disco solare con adeguati filtri potrà notare che ad afelio il diametro apparente cala di circa il tre per cento: un dettaglio che l’occhio nudo non coglie, ma che strumenti fotografici evidenziano con chiarezza, rivelando un Sole leggermente più minuto rispetto alle immagini riprese in gennaio. È invece impossibile percepire a occhio la differenza di luminosità, perché l’atmosfera diffonde e modula la radiazione in modo da rendere impercettibile la variazione.

Le conseguenze sul clima globale restano modeste: studi climatologici indicano che la temperatura media planetaria è, paradossalmente, superiore di circa 2 °C durante l’afelio rispetto al perihelio, proprio a causa della predominanza di terre emerse nell’emisfero nord e del diverso comportamento termico dei continenti rispetto agli oceani. Nel lungo termine, però, oscillazioni di eccentricità, obliquità e precessione dell’asse – i cicli di Milanković – modulano l’energia ricevuta dalle varie latitudini, contribuendo ai ritmi naturali delle ere glaciali e interglaciali.

Se il passaggio all’afelio non comporta effetti drammatici né rischi per la vita quotidiana, esso rappresenta comunque un prezioso promemoria dell’elegante meccanica celeste che governa il nostro percorso nello spazio: la piccola variazione di velocità orbitale, l’impercettibile rimpicciolimento del Sole nel cielo e il ribilanciamento stagionale dell’energia illustrano quanto la nostra esistenza dipenda da equilibri sottili, stabiliti da leggi fisiche formulate quattro secoli fa ma tuttora valide. Per gli appassionati di astronomia, il momento dell’afelio offre l’occasione di calcolare la parallasse del Sole, confrontare fotografie scattate in date differenti o semplicemente riflettere sul fatto che, mentre il termometro segna temperature estreme, stiamo in realtà transitando nel punto più lontano dal nostro inesauribile motore termonucleare.

Tra poco più di sei mesi, intorno al 4 gennaio 2026, la Terra raggiungerà di nuovo il perihelio, compiendo il ciclo che scandisce le stagioni astronomiche. Nel frattempo, l’estate continuerà a ricordarci che la distanza non è tutto: ciò che rende calde le nostre giornate è la costante inclinazione di un asse che, come un sottile ago magnetico, preserva la varietà climatica e biologica del pianeta, garantendo che ogni latitudine riceva la propria quota di luce e calore in una danza che prosegue senza interruzioni da miliardi di anni. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!