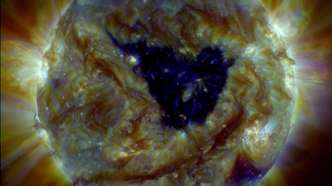

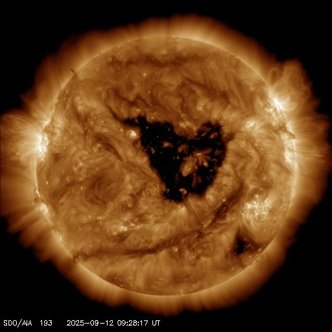

Un buco coronale di straordinarie dimensioni, caratterizzato da una forma distintiva a farfalla e ampio oltre 500.000 chilometri, sta dirigendo un intenso flusso di vento solare direttamente verso la Terra, con impatto previsto per il 14 settembre 2025. Questo fenomeno astronomico, rilevato dalle strumentazioni della NASA attraverso le immagini del Solar Dynamics Observatory, si combina con l’arrivo potenziale della “coda” di un’espulsione di massa coronale scatenata l’undici settembre da un filamento magnetico sulla superficie solare, configurando uno scenario di particolare interesse per la meteorologia spaziale.

Il buco coronale rappresenta una regione dell’atmosfera solare in cui il campo magnetico si apre verso lo spazio interplanetario, permettendo al plasma di fuoriuscire con velocità significativamente superiori alla norma. Nelle condizioni attuali, le particelle cariche emanate da questa struttura stanno viaggiando nello spazio con velocità che possono raggiungere i 700-800 chilometri al secondo, trasportando con sé campi magnetici di origine solare che, al momento del contatto con la magnetosfera terrestre, potrebbero generare perturbazioni di classe G2 moderata.

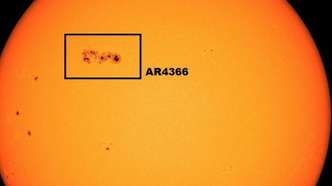

Parallelamente, l’undici settembre si è verificato il collasso di un filamento magnetico solare, una struttura composta da gas denso e relativamente freddo intrappolato nei campi magnetici della corona solare. La destabilizzazione di questo filamento ha liberato un’espulsione di massa coronale che, secondo i modelli previsionali del National Oceanic and Atmospheric Administration, potrebbe raggiungere gli strati esterni della magnetosfera terrestre proprio nella giornata del quattordici settembre, sebbene con una traiettoria non perfettamente centrata sul nostro pianeta.

La convergenza temporale di questi due fenomeni assume particolare rilevanza scientifica per la presenza dell’effetto Russell-McPherron, un meccanismo geomagnetico scoperto negli anni settanta dai fisici Christopher Russell e Robert McPherron che si manifesta in prossimità degli equinozi. Questo effetto deriva dall’inclinazione stagionale del campo magnetico terrestre che, durante i mesi di marzo e settembre, assume una configurazione geometrica che facilita l’accoppiamento con il campo magnetico interplanetario trasportato dal vento solare, creando condizioni favorevoli per l’ingresso di particelle cariche nella magnetosfera anche in assenza di intense perturbazioni solari.

L’equinozio d’autunno, previsto per il 22 settembre alle 20:19 secondo le effemeridi dell’Unione Astrofili Italiani, stabilisce infatti una finestra temporale in cui la geometria dei campi magnetici terrestri e interplanetari favorisce la formazione di quelle che i ricercatori definiscono “crepe” nella magnetosfera, attraverso cui il plasma solare può penetrare con maggiore facilità rispetto alle condizioni standard. La combinazione di questo effetto stagionale con l’arrivo simultaneo del vento solare veloce proveniente dal buco coronale e dei residui della CME dell’undici settembre potrebbe amplificare significativamente l’intensità della tempesta geomagnetica.

I buchi coronali, che appaiono come regioni scure nelle immagini a raggi ultravioletti della corona solare, si formano quando le linee del campo magnetico si aprono verso lo spazio instead di richiudersi sulla superficie solare. Questa configurazione consente al plasma coronale di fuoriuscire liberamente, generando flussi di vento solare caratterizzati da velocità elevate ma densità relativamente bassa. Il buco coronale attualmente osservato presenta dimensioni eccezionali e una morfologia che ricorda le ali di una farfalla, estendendosi per centinaia di migliaia di chilometri attraverso la corona solare centrale.

Le espulsioni di massa coronale, d’altra parte, rappresentano eventi più esplosivi e concentrati nel tempo, in cui miliardi di tonnellate di plasma vengono accelerate a velocità di migliaia di chilometri al secondo attraverso la destabilizzazione di strutture magnetiche complesse come i filamenti. Il filamento che si è destabilizzato l’undici settembre era visibile nelle immagini solari come una struttura allungata di materiale relativamente freddo sospeso nell’atmosfera solare, mantenuto in equilibrio dalle forze magnetiche fino al momento del collasso.

La magnetosfera terrestre, il guscio magnetico che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni solari, si estende per decine di migliaia di chilometri nello spazio e rappresenta la prima linea di difesa contro le particelle cariche del vento solare. Quando questo scudo magnetico viene investito da flussi particolarmente intensi o da campi magnetici con orientazione opposta a quello terrestre, si verifica un processo di riconnessione magnetica che permette l’ingresso di energia e particelle negli strati superiori dell’atmosfera terrestre.

Le tempeste geomagnetiche di classe G2, come quella potenzialmente attesa per il quattordici settembre, possono manifestare effetti osservabili su diverse tecnologie terrestri e spaziali. I sistemi di comunicazione radio ad alta frequenza potrebbero subire degradazioni temporanee della qualità del segnale, mentre le reti di posizionamento satellitare GPS potrebbero registrare diminuzioni di precisione nell’ordine di alcuni metri. I satelliti in orbita terrestre bassa potrebbero sperimentare un incremento del trascinamento atmosferico dovuto all’espansione dell’alta atmosfera causata dal riscaldamento indotto dalle particelle solari.

Un aspetto particolarmente affascinante delle tempeste geomagnetiche moderate riguarda la possibilità di osservare aurore polari a latitudini inferiori rispetto alle condizioni normali. Le particelle cariche che riescono a penetrare nella magnetosfera vengono guidate dalle linee del campo magnetico terrestre verso le regioni polari, dove interagiscono con i gas atmosferici producendo le caratteristiche emissioni luminose. Durante eventi di classe G2, le aurore possono diventare visibili fino a latitudini di circa 55 gradi nord, corrispondenti approssimativamente alla Scozia settentrionale e alla Scandinavia meridionale.

I modelli di previsione della meteorologia spaziale, sviluppati da enti come il Space Weather Prediction Center della NOAA e il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche Spaziali, utilizzano sofisticati algoritmi per tracciare la propagazione del vento solare e delle espulsioni di massa coronale attraverso il sistema solare. Questi strumenti predittivi si basano su dati raccolti da una rete di satelliti posizionati nel punto lagrangiano L1, situato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione del Sole, che forniscono un preavviso di circa un’ora sull’arrivo delle perturbazioni magnetiche.

A northern hemisphere coronal hole is facing Earth. Enhanced solar wind could arrive in ~3 days – Follow live on https://t.co/bsXLidnzGh pic.twitter.com/3ROvb0fjM7

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) September 10, 2025

La ricerca scientifica contemporanea ha identificato nell’effetto Russell-McPherron un meccanismo fondamentale per comprendere la variabilità stagionale dell’attività geomagnetica. Questo fenomeno spiega perché le tempeste magnetiche tendono a essere più frequenti e intense durante i mesi equinoziali, quando l’angolo tra l’asse del dipolo magnetico terrestre e la direzione del vento solare ottimizza le condizioni per il trasferimento di energia dalla magnetosfera solare alla magnetosfera terrestre. La comprensione di questo meccanismo ha contribuito significativamente al miglioramento delle capacità previsionali degli eventi di meteorologia spaziale.

Le infrastrutture tecnologiche moderne, dalla rete elettrica ai sistemi di telecomunicazione, mostrano crescenti vulnerabilità agli effetti delle tempeste geomagnetiche a causa della loro dipendenza da componenti elettronici sensibili e reti di distribuzione estese. Le correnti geomagneticamente indotte, generate dall’interazione tra i campi magnetici variabili e i conduttori terrestri, possono causare sovraccarichi nei trasformatori delle reti elettriche ad alta tensione, mentre le fluttuazioni ionosferiche possono compromettere la propagazione delle onde radio utilizzate per le comunicazioni a lunga distanza.

Il monitoraggio continuo dell’attività solare attraverso osservatori terrestri e spaziali rappresenta un elemento cruciale per la preparazione alle tempeste geomagnetiche. Gli strumenti del Solar Dynamics Observatory, del Solar and Heliospheric Observatory e delle missioni Parker Solar Probe e Solar Orbiter forniscono dati in tempo reale sulle condizioni della corona solare e del vento solare, permettendo agli scienziati di identificare precocemente i fenomeni che potrebbero generare perturbazioni geomagnetiche. Questa capacità di osservazione si rivela particolarmente importante durante i periodi di massima attività del ciclo solare undecennale, quando la frequenza e l’intensità dei fenomeni eruttivi solari raggiungono i valori più elevati. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!