Ai Campi Flegrei si sta verificando un cambiamento significativo nelle dinamiche vulcaniche della caldera, come emerge da un nuovo studio scientifico pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment della prestigiosa casa editrice Nature. La ricerca, frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma Tre e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, documenta la nascita o riattivazione di una faglia vulcanotettonica al centro della caldera, un processo che segna una svolta nella comprensione del fenomeno bradisismico che affligge l’area da decenni.

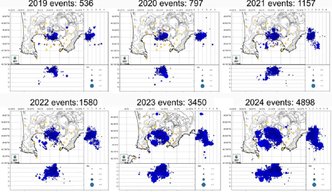

Lo studio, intitolato Birth and growth of a volcanotectonic fault during the current volcanic unrest at Campi Flegrei caldera (Italy), evidenzia come dal 2023 la sismicità nell’area flegrea si sia progressivamente concentrata lungo un piano preferenziale vicino al centro della caldera, nella zona compresa tra Pozzuoli e Bagnoli. Questo piano di concentrazione sismica ha assorbito oltre il cinquanta percento degli eventi sismici e la maggior parte dell’energia sismica rilasciata, rappresentando la prova di un processo interno che guida la transizione dalla microsismicità diffusa allo sviluppo di una faglia vulcanotettonica estensionale nelle sue fasi iniziali.

La caldera vulcanica attiva dei Campi Flegrei, dalla seconda metà del 2005, mostra chiari segnali di disequilibrio attraverso il sollevamento del suolo, la sismicità locale a bassa profondità e l’incremento dei flussi di gas dalle zone fumaroliche. Il processo bradisismico, a partire dal 2023, si è intensificato in modo significativo nella zona centrale della caldera, con terremoti via via più frequenti e intensi che hanno raggiunto e superato la magnitudo quattro, provocando forte apprensione nella popolazione e danni localizzati.

La nucleazione o riattivazione di questa faglia suggerisce che le rocce della caldera stanno vivendo condizioni di cedimento critico e potrebbero aver superato la deformazione elastica che ha portato, fino al 2023, a un sollevamento asimmetrico quasi perfetto. Questo fenomeno rappresenta un importante cambiamento nella valutazione dei rischi vulcanici e correlati ai Campi Flegrei, poiché indica che la crosta terrestre non risponde più in modo puramente elastico agli sforzi interni.

Guido Giordano, professore ordinario dell’Università degli Studi Roma Tre e coordinatore della ricerca, ha sottolineato l’importanza di questo fenomeno per spiegare la localizzazione e i meccanismi focali dei terremoti, aggiungendo che il comportamento della crosta è cambiato nel tempo con implicazioni rilevanti non solo per il potenziamento del monitoraggio, ma anche per la definizione della massima magnitudo attesa. La ricerca si inserisce nel solco di altri studi indipendenti che avevano già evidenziato un cambiamento nella relazione tra frequenza della sismicità e intensità del sollevamento, ma la nuova interpretazione offre ora una spiegazione fisica legata alla formazione di una faglia.

Francesca Bianco, Dirigente di Ricerca dell’INGV e Direttrice del Dipartimento Vulcani, ha evidenziato come l’indagine abbia beneficiato di un’enorme quantità di dati sperimentali di alta qualità, analizzati con metodologie innovative, confermando che il connubio tra monitoraggio e ricerca scientifica si rivela essenziale per acquisire nuove conoscenze sui processi in corso ai Campi Flegrei. L’indagine ha beneficiato anche della possibilità di fornire possibili chiavi di lettura per anomalie di piccola scala, come quelle registrate nell’area di Monte Olibano.

Oltre al professor Giordano, per Roma Tre hanno partecipato alla ricerca il professor Francesco Salvini e la dottoressa Giada Alfonsi, mentre per l’INGV hanno partecipato la dottoressa Bianco, la dottoressa Anna Tramelli, il dottor Mauro Di Vito e il dottor Claudio Chiarabba. La collaborazione tra le due istituzioni ha permesso di fornire un importante contributo alla comprensione dei meccanismi sismici in atto nella zona più pericolosa d’Europa dal punto di vista vulcanico.

Nell’ultima settimana di monitoraggio, dal venti al ventisei ottobre 2025, l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV ha registrato un aumento sia della sismicità che del sollevamento del suolo ai Campi Flegrei. Sono stati localizzati centosettantotto terremoti con magnitudo massima di due virgola otto, in crescita rispetto ai centotrentacinque della settimana precedente, mentre la velocità di bradisismo è salita a un valore preliminare di circa venti millimetri al mese, dai quindici millimetri al mese precedenti.

I parametri geochimici, come la temperatura a Pisciarelli di circa novantaquattro gradi Celsius, confermano il trend di riscaldamento del sistema idrotermale già noto. Nonostante la ripresa dei fenomeni, l’INGV non rileva elementi tali da suggerire evoluzioni significative nel breve termine. Il sollevamento registrato alla stazione GNSS di Rione Terra è di circa centocinquantadue virgola cinque centimetri da novembre 2005, di cui circa trentatré virgola cinque centimetri da gennaio 2024.

La scoperta di questa faglia in formazione o riattivazione rappresenta un elemento cruciale per comprendere l’evoluzione del sistema vulcanico flegreo e per migliorare le strategie di monitoraggio e valutazione del rischio nell’area più densamente popolata tra quelle esposte al pericolo vulcanico in Europa. La ricerca dimostra come lo studio continuo dei processi geologici profondi sia fondamentale per anticipare possibili sviluppi critici e proteggere la popolazione residente nelle aree a rischio della caldera flegrea, dove vivono oltre mezzo milione di persone tra la periferia occidentale di Napoli e la città di Pozzuoli.

Il fenomeno osservato è fondamentale per spiegare i meccanismi focali dei terremoti e suggerisce che il comportamento della crosta terrestre sia cambiato nel tempo, con implicazioni rilevanti non solo per il potenziamento del monitoraggio, ma anche per la definizione della massima magnitudo attesa. La transizione da una fase elastica a una inelastica della crosta implica che ogni aumento di sforzo associato al continuo sollevamento viene immediatamente liberato sotto forma di terremoti, aumentando la complessità della gestione del rischio nell’area. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!